地球日記

三重大学 / 気象・気候ダイナミクス研究室の1コマ → https://atm.bio.mie-u.ac.jp/earth/index.htm → https://atm.bio.mie-u.ac.jp/

ヤマセを追い求めて〜三陸沖同時連続観測@勢水丸

お久しぶりです,D2天野です.

6月25日〜7月8日まで,勢水丸にて三陸沖へ行き,集中観測を行ってきました.

今回は,三重大 勢水丸,JAMSTEC 新青丸,東京大学大槌沿岸センターの3箇所で同時に,62時間(2日半)にわたり連続観測を行いました.

この記事では,

・航海中のメモ日記

・ヤマセを追い求めて

の2本立てでお届けします.

※書きたいことがたくさんあり,めちゃくちゃ長くなってしまっています.ご承知おきください.

==========================

メモ日記

※ハビタブル日本HPにて,活動報告「2025年夏 三陸沖観測キャンペーン」と題した記事投稿も航海中行っていました.日記の内容に関連する投稿には,リンクを貼り付けています.

【目的】

ここ2〜3年で急速に温度が上がっている三陸沖の海.

そこで形成される水温前線(温かい水と冷たい水の境)が大気(やませなど)に与える影響を調べるのが狙いでした.

【乗船メンバー】※寄港地で交代したメンバーも含む

本田明治先生(新潟大教授)

立花義裕先生(三重大教授)

西井和晃先生(三重大准教授)

小川史明先生(三重大助教)

春日悟さん(三重大研究員)

若尾和哉さん(北大D2)

天野未空(三重大D2)

藤島遼人さん(東北大D1)

石橋尚澄さん(九州大M2)

阪下博規さん(海洋大M2)

滝川真央さん(三重大M2)

小山初菜さん(東大M2)

澤永一樹さん(東北大M1)

吉田伊吹さん(三重大M1)

富田蒼さん(三重大M1)

中尾優心さん(新潟大B4)

坂本岳央さん(新潟大B4)

永川賢多郎さん(三重大B4)

河合奈々美さん(三重大B3)

岸琴心さん(三重大B3)

+報道陣4名

6月25日(水)出港日

伊良湖を出次第荒れ始める.

熱低化した台風の後ろをついていく形になっているため,大しけ.

お昼ご飯はそれなりに食べられた.夜ご飯は食べられなかった.ゼリー飲料で凌ぐ.

ほとんどの学生がダウン.

陸沿いに進み大島・房総半島を目指す.

6月26日(木)

朝方大きく揺れて,各部屋のものが落ちたり倒れたりする音で起きる.

昼前,千葉・犬吠埼を過ぎてから揺れがぴたっと止む.凪.

お昼ご飯がまともに食べられる.

13時半〜練習も兼ねた放球が決まる.

計6発の放球を行う.解析などの練習,議論も行なった.

集中観測に向けた最終調整となった.

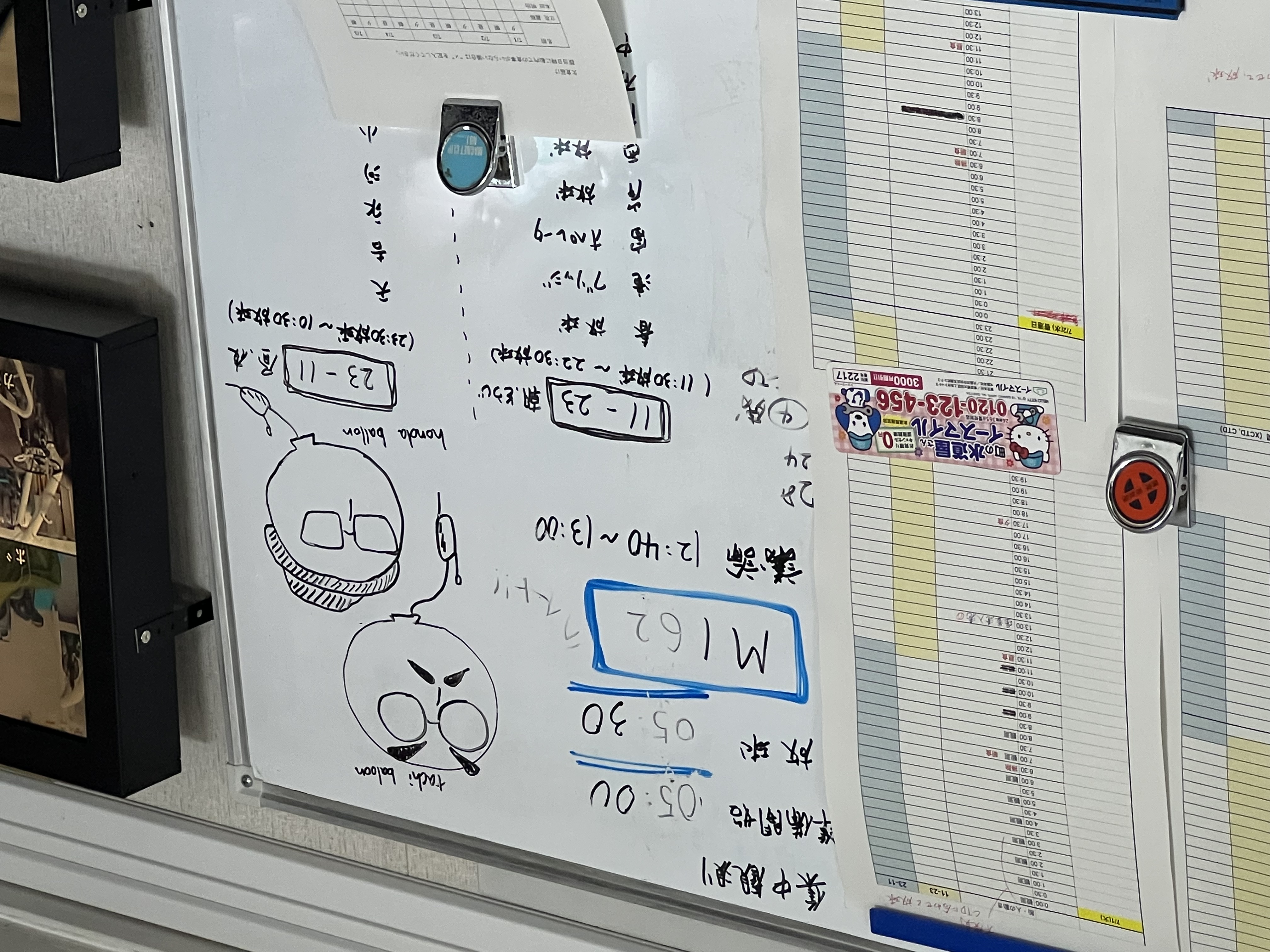

6月27日(金)同時集中観測開始

お昼過ぎに,全員で写真を撮る.観測に備えて各自休息を取る.

tachi balloonとhonda balloonが出現.

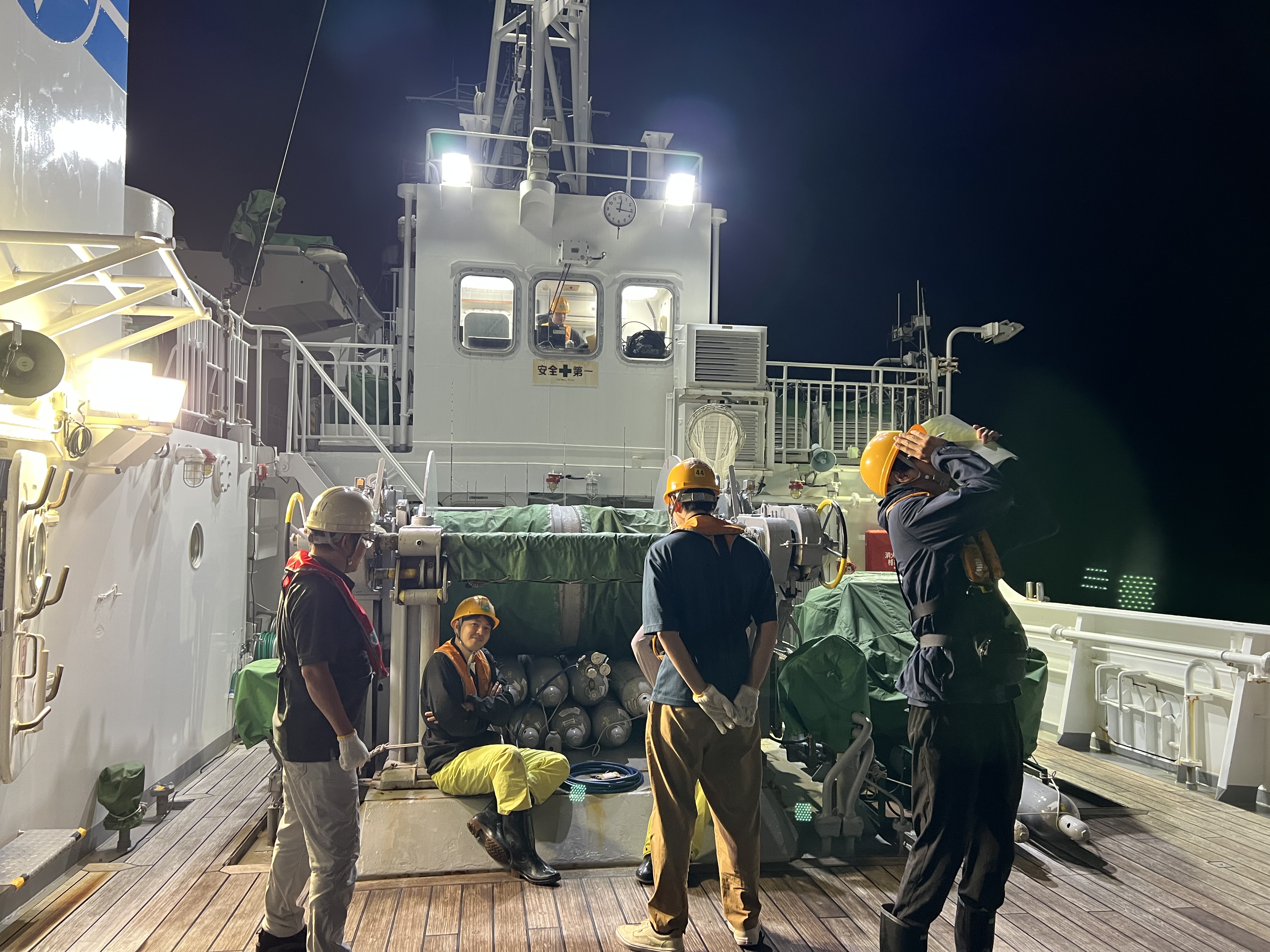

16時半〜集中観測開始.1発目の放球が無事成功.

今回は昼11時交代の2ワッチ制.

私が属する夜ワッチは夜23時〜昼11時まで.

23時〜ワッチ開始.

海がしけている.風が強く放球隊がしんどそう.

失敗放球がいくつかあったが,いずれも再放球成功.

他大の学生にも積極的にオペレーターを覚えてもらう.

冷水域では,「涼しい」「寒い」という体感.この体感が得られて嬉しい.

6月28日(土)

朝日が曇天で見えない,残念.(これだけが夜ワッチの楽しみなのに…)

バケツ採水のデータを随時図にして,それをモチベーションに頑張っている夜ワッチメンバー.

12時間ぶっ通しは疲れた.

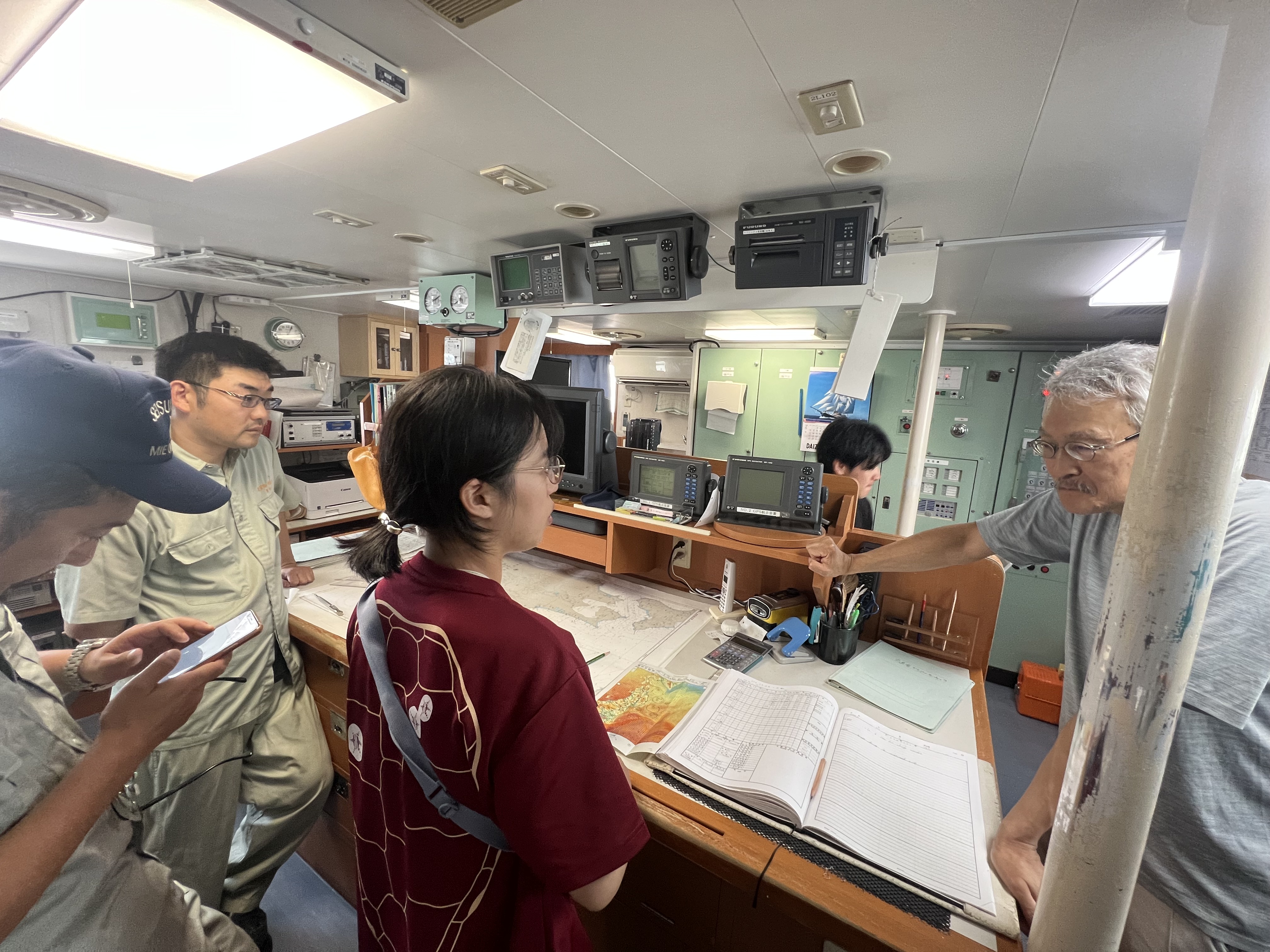

昼に船長・先生方と航路の議論,解析議論が入る.

観測隊長は夜ワッチじゃない方が良かったなと悟る.

夕焼けが綺麗.

23時〜ワッチ開始.

海,凪.昨日よりも観測がしやすい.

6月29日(日)

日付が変わった頃,流し網漁をしている漁船から無線が入る.

網の上は,エンジンなどに絡まる可能性があるため航行できない.

立花先生,本田先生に起きてもらい,航路の変更を行う.

今までの観測で,他の漁船と鉢合わせしていないのが不思議なだけだったか…こんな凪なら他船が出るのは当然か…と思う.

てんやわんやしたが,放球等は予定通り行う.

昼の解析議論では,航路変更を行なった測点について,

潮目で1番測りたかった測点だったな,漁船もそこを狙うのね,

やっぱ魚がいるのかな?などの声が飛ぶ.

23時〜ワッチ開始.

6月30日(月)同時集中観測終了,新青丸とのランデブー,勢水丸のみの集中観測①開始

今晩も同じく漁船団に行く手を阻まれる.

やはり,私たちが狙う水温前線=漁船団が狙う魚の群れがいる場所 なのか…?!

本田先生に今晩も起きていただき,航路の変更を行う.判断の基準など勉強になる.

朝焼けが綺麗.夜ワッチで記念写真を撮る.

最後の測点(大槌付近)で陸にびっしり張り付くように下層雲が発生しているのが見える.観測始まって以来の,はっきりとした下層雲に感動する.

午前10時ごろ,新青丸とランデブー.ベタ凪.

初めてお目にかかれた新青丸.そして,今までにないくらい船同士が近い!

「岡さーん!」と叫ぶと,返事が返ってくる^^ 楽しい.

新青丸をバックに写真を撮る.UWの旗(「ご安航を祈る」の意)を互いに掲げる.

19時半〜 勢水丸のみでの集中観測.

大船渡付近を東から西に横断.北から陸に沿って来ている(であろう)親潮系の水を捉えたい目的.

船の灯りに釣られてウミネコ?が飛んでいる.漁船と間違えているだけだそう.

電光掲示板をつける余裕が出てくる(集中観測中はそれどころじゃなかった).

7月1日(火)塩釜港入港

金華山を越えてから非常に暑い!仙台湾で温かい水が堰き止められていることを体感する.

陸に近づくにつれてさらに暑くなってくる.これまでの海上が涼し過ぎた.

13時 塩釜港入港

前半メンバーで写真を撮る.

節水が呼びかけられたこともあり,温泉に行く.シャワーから水がジャバジャバ出てくるのを喜ぶ(感覚が麻痺しているな…)

7月3日(木)ウミガメの積み込み

大槌センターからウミガメが運ばれてくる.クレーンを使って積み込む.

このウミガメ放流は,京大 吉田さんから,東大 大気海洋研究所の佐藤克文先生を紹介していただき実現した.

積み込み時に佐藤先生に伺ったところ,船を使っての沖への放流は,2008年に新青丸でやって以来だそう(驚).

この日は,東北放送さんにウミガメ,観測に関することを取材していただき,その対応もする.夕方,取材を受けた内容が放送される.

⭐️⭐️放送内容はこちらから⭐️⭐️↓

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tbc/2022263

7月4日(金)

船長,航海士,先生方と,小山さんとウミガメ放流地点の議論をする.

小山さんは,佐藤先生の研究室の学生さんで,ウミガメのバイオロギングの研究を行っている.

夜,西川さんが勢水丸に…!

学生室で観測の労を労いあう.

私は地元が宮城県.それもあって今朝,母と祖母がお見送りに来てくれた.

船員さんに許可をもらい,船内を少しだけ案内できた.初勢水丸に大興奮していた,少し親・祖母孝行.

西川さんや塩釜で下船した岸さんも見送りに来ていただいた.

見送りの人がいると,船で出て行くのがすごく名残惜しくなるねと,みんなで話す.長音1回の汽笛を鳴らす.

夕方,ウミガメの放流開始.3地点に計5匹の亀を放流.

23時〜勢水丸単独での集中観測開始.宮城〜福島の水温前線を狙う.

7月6日(日)全観測終了,帰路へ

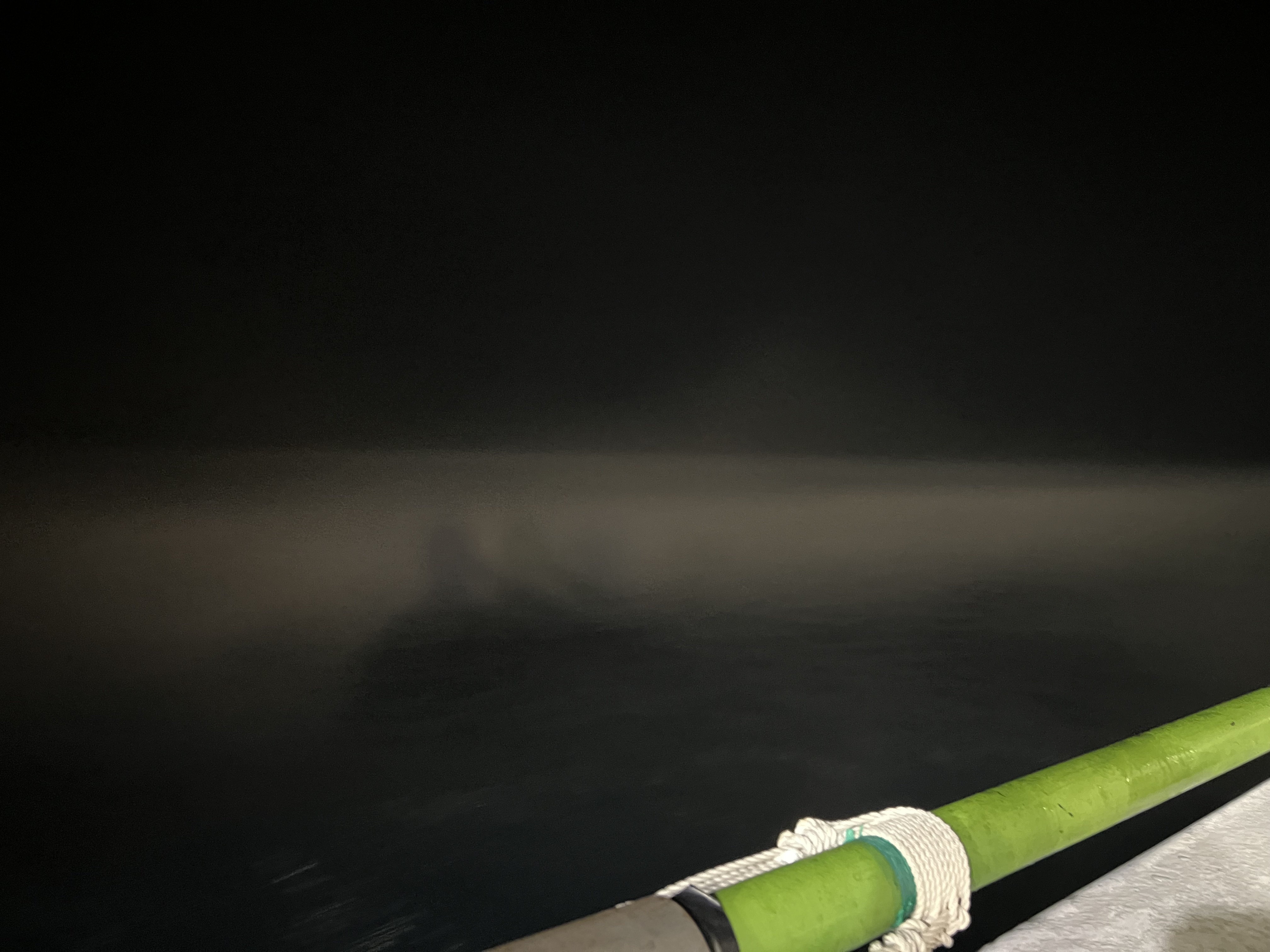

夜明け前から下層雲がはっきり見え始める.この観測の中で1番濃い霧,体感もとても寒くて,感動する.あるところには霧があるもんだ.

←ブロッケン現象!

←ブロッケン現象!

5:00頃ブリッジに行くと,潮目と思われる写真が撮れた.

朝6:30観測終了.全92放球が終了.

ウミガメ放流から,12時間全員でぶっ通しで動いていたので体力が限界.みんな倒れ込むように寝る.船は帰路につく.台風から逃げるように陸に沿って航行.思っていたより揺れない.日付が変わる頃には房総半島を過ぎる.

三陸沖観測キャンペーン #22←ラスト放球,ウミガメ放流の動画はこちらから.

7月7日(月)

今日は研究発表会.今回の観測に関するものから,普段各々がやっている研究まで,話題は多様.私は,昨晩の観測を,写真で紹介する形式にして発表.

夕方,片付け作業を行う.17時過ぎには松阪港沖に錨泊.海釣りをみんなで楽しむ.七夕飾りが映える.みんなでトランプで遊ぶ.

7月8日(火)帰港

松阪港に帰港!集合写真を撮る.

みんなで新玉亭へウナギを食べに行く.

==========================

ヤマセを追い求めて

私は,学部生の頃から「冷夏」をキーワードに研究を続けてきました.

それもあって,今回の観測には楽しみと同時に,不安も抱いて臨みました.

年々気温が高くなり,陸地での霧発生日が減少傾向にあるというデータを見聞きし,自ら解析する中で,「現地に行って,本当に霧や冷気を見たり,感じたりできるだろうか?」という疑問がありました.

従来の寒い「ヤマセ」,温かい海の影響を受けた「暖かいヤマセ」——どちらにも出会えるのか,不安と期待が入り混じりながらの航海をスタートしました.

結果として,実際に霧が観測できただけでなく,

従来の冷たいヤマセ,そして暖かいヤマセ,それぞれを彷彿とさせるような体感を得る場面がいくつもありました.

「陸に来ていないだけでヤマセは今もあった」「ああ,これなら冷夏になり冷害が出るのも納得だ」「これは温かい海の影響を受けていそうだ」そんな気持ちが自然と湧き上がるような瞬間が,何度もありました.

この体感を得たことを糧に,現在,観測データの解析を進めています.

自分の得た体感を,データ・図によって伝えたい…!

==========================

いかがだったでしょうか?

観測の雰囲気,臨場感伝わったでしょうか?

ハプニングもあったものの,充実した観測を行い,貴重なデータを得ることが出来ました.

航路の変更にも迅速に,快く対応していただいた勢水丸の船員の皆様,

本田先生,立花先生はじめ,観測隊メンバー,

事前準備から事後片付けまで協力してくれた立花研の全学生,

そのほか多くの関係者の皆様に,心より感謝申し上げます.

また今回は初めて,勢水丸における「観測隊長」という形で乗船させていただきました.

3年前の東シナ海梅雨集中観測の時は,ついていくので精一杯でしたが,

今回の航海では,観測隊を引っ張る立場として行動できたかなと思います.

未熟な点はまだまだ多いものの,前回の観測と比べて,大きく成長することが出来ました.

&また観測行きたいな〜!

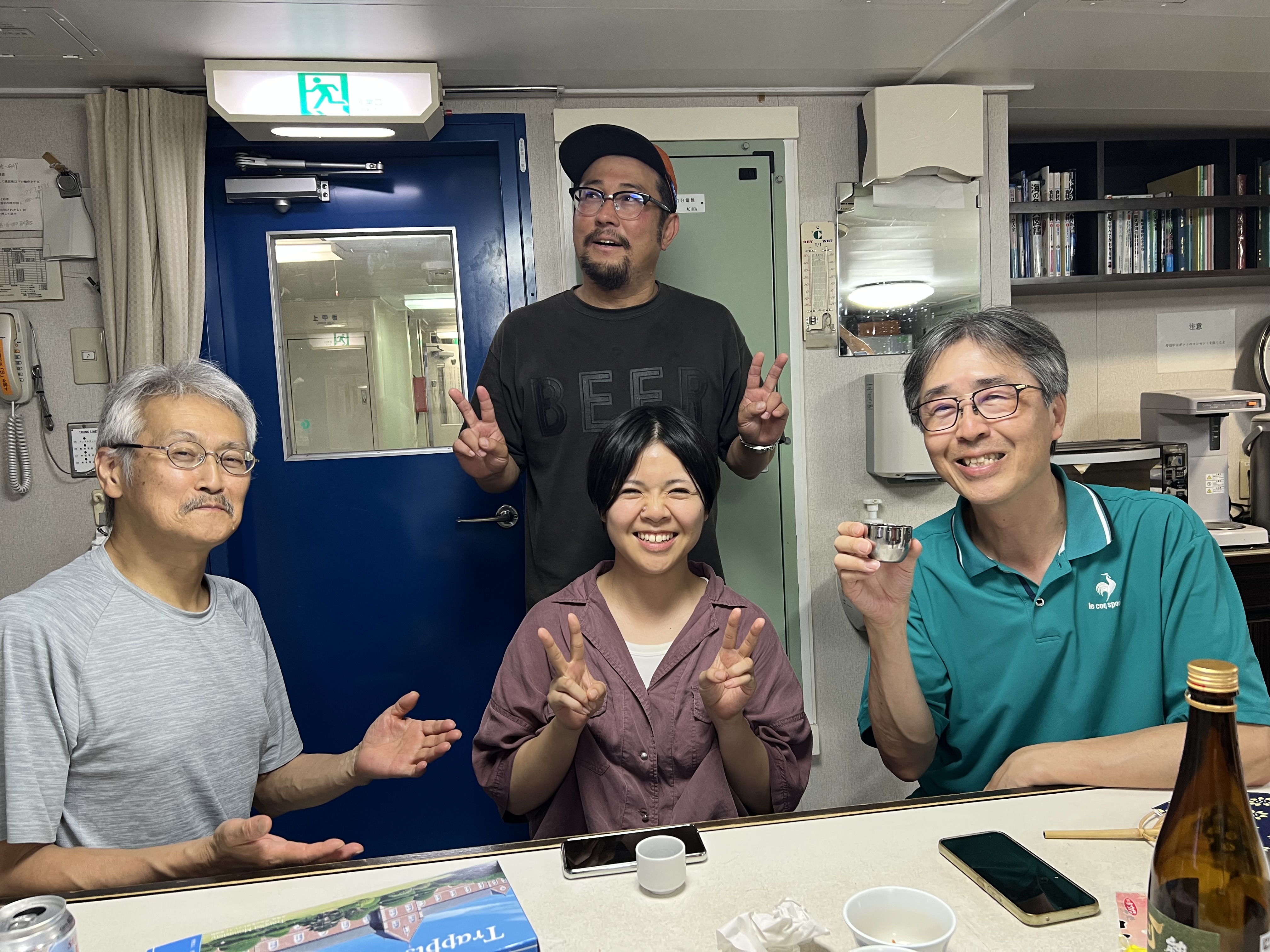

大変お世話になりました勢水丸 中村船長との写真を載せて,

今回の記事は終わりたいと思います.

長文失礼いたしました.

リンク

カテゴリー

最新記事

最新コメント

ブログ内検索

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |

| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

プロフィール

共生環境学科

地球システム学講座

気象・気候ダイナミクス研究室です。

・普段は興味のある気象・気候について研究しています!!

・研究室への質問疑問などなどがありましたら、コメントでも拍手でも構いませんので遠慮なくカキコお願いします!(^0^)ノ

COMMENT