地球日記

三重大学 / 気象・気候ダイナミクス研究室の1コマ → https://atm.bio.mie-u.ac.jp/earth/index.htm → https://atm.bio.mie-u.ac.jp/

ラジオゾンデ講習会@潮岬

数か月前のことになりますが.5/8~/9に開催された潮岬ラジオゾンデ講習会へ参加したので,そのことについて書いていきます.

3年前にも東シナ海集中観測の際に同様の練習会がありましたが,その時はまだ私は観測に参加する立場ではありませんでした.しかし,今回は三陸沖集中観測へ参加するという立場です.3年前とは違った心持で参加しました.

練習会に先立ち,前日のうちに観測機器の設置と,放球直前までのシミュレーションを行いました.大学でも何回か練習していましたので,設置からテストまで,ほとんど問題なくスムーズに進めることができました.準備が一段落した後,何人かで散策に出かけました.道中で見つけた神社や,本州最南端の碑にも立ち寄りました.潮岬は標高が高く,視界が開けていて,どこまでも広がる海の景色が本当に綺麗でした.

練習会では,4つの班に分かれて行動しました.私の班は,まずデータ解析の講習から始まりました.Pythonを用いた図の描写方法や,AFESのワークショップです.

講習では,単にPythonで図を描写する技術だけでなく,その図から何を読むことができるのか,という本質的な解説から入ってくださいました.これにより,解析を機械的な作業で終わらせるのではなく,その後の解釈を深めることの重要性を改めて理解することができました.途中,なぜか事前に準備した環境がうまく動かないというアクシデントにも見舞われましたが,周りの方々に助けていただき,無事に図を完成させることができました.

次の時間では,データ同化について学び,AFESで予測されたデータを可視化する演習を行いました.同化については,説明を聞くと自分が使いこなすにはまだまだ知識が足りないと痛感しました.また,可視化はいただいたPythonファイルを使って行いましたが,コードを自分で書けるほどの知識がなく,描きたい図を自在に描けるようになるためにも,Pythonの勉強に本腰を入れなければと感じています.

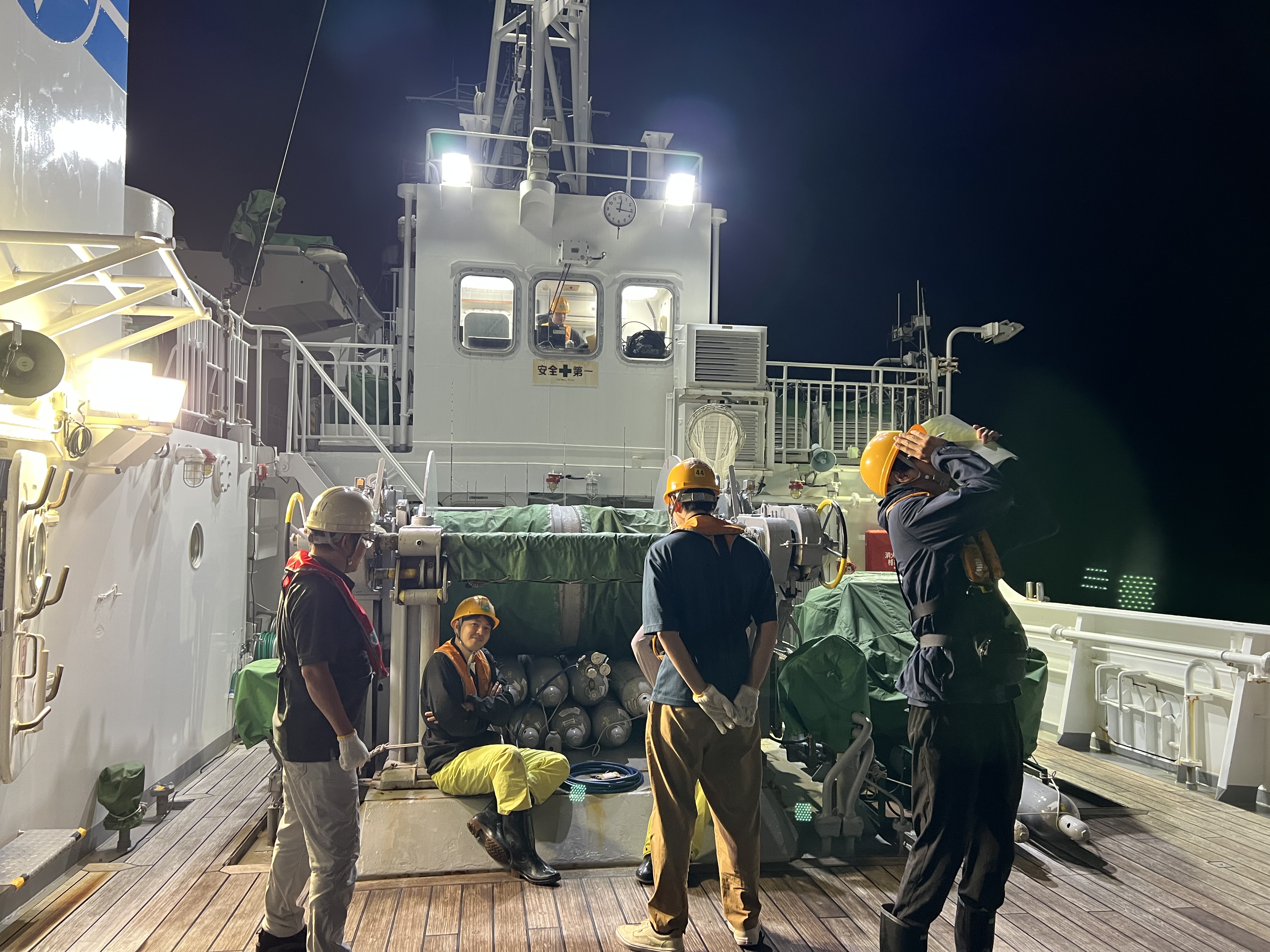

初日の最後は,ラジオゾンデの打ち上げ練習をしました.ヘリウムガスを詰めたバルーンを放球する組と,ラジオゾンデの設定を行うオペレーター組に分かれ,両方の役割を体験しました.ボンベの扱い方など,1年前の実習で習ってから忘れてしまっていることもありましたので,一連の流れを再確認できて本当に良かったと思います.

夜は,宿泊先別で懇親会が開かれました.日中の班活動ではなかなか話す機会がなかった方々とも交流できたのが嬉しかったです.

最終日,私たちの班は自由行動の時間でした.なので初日に行けなかった灯台などを観光して回りました.

練習会を通して,集中観測への意欲がとても高まり,それと同時にこの役割をやり遂げるという使命感も一層強くなりました.

三陸沖観測@勢水丸

今回は6月25日~7月9日に行われた三陸沖観測について書いていきます。

航海の長さに比例してものすごい長文になってしまいましたが、お付き合いください。

航海前は、B3でありながら、このような大きなプロジェクトに参加できる嬉しさと、本当に足を引っ張ることなく、やりきれるかの不安でいっぱいでした。航海が終わった今も、観測で役に立てていたのかの確信はありませんが、観測の楽しさを大いに知れた事と今後行うであろう研究への高いモチベーションにつながったので、それが少しでも伝わればと思います。

出航から二日目にかけては、熱低に変わった台風の影響もあり、大きく荒れました。この航海での最大傾斜を体験した夜中には、部屋中のものが揺れでずりずりと動く音と、苦しそうな学生の声でにぎやかでした。

↑航海中の最大傾斜

この日の午後から、練習のための観測が何度か行われた後、6月27日の16時半から約3日間の集中観測に入りました。12時間ごとのワッチ交代制で、ラジオゾンデ・XCTD・バケツ採水を一時間ごとに行い、勢水丸内でも観測と並行で、先輩方の手によって解析が行われていました。

6月27日23:00~6月28日11:00

絶対にデータ欠損を起こしたくないというプレッシャーの元、なんとか最初のワッチを乗り切りました。私の属する夜ワッチ(23時~11時)の観測では、海が荒れたことにより、放球失敗が何度か起こってしまいましたが、再放球でデータがとれており胸をなでおろしたのを覚えています。デッキで観測していると、体感温度でも水温前線を感じる事ができ、これが観測の醍醐味かと感動しました。なにより、バケツ採水の結果が毎度一番の楽しみとなるほど、目に見えて水温が変わっており、常にわくわくしながら観測していました。

6月28日23:00~6月29日11:00

二度目に回ってきた集中観測内の夜ワッチ作業は、前回と比べ凪だったこともありだいぶ観測を行いやすかったです。しかし、日付が変わったあたりで漁船の張っていた網の影響で、観測点の変更を余儀なくされました。データとして面白そうな測点だったので、残念でした。やはり水温が変わる場所は魚も集まり易いのでしょうか。

この日の朝5時ごろに、TV局に送るための動画を撮影しました。放球までは良かったのに、そのあと任された作業が、私の一番苦手なバケツ採水でした。あのへたっぴ動画が、これ以上世に出回らない事を願います。

6月29日23:00~6月30日6:00

最後の集中観測内ワッチでは、前回同様、漁船による測点の変更をせざるを得ませんでした。観測データが面白そうなところは、やはり魚も好きなのでしょう。この日も順調に観測を行う事が出来ましたが、体力が持たなくなり、観測の合間でのPC作業は行えなくなっていました。そんな疲れた状態で何よりもうれしかったのが、イルカと朝日を同時に見れたことでした!これが昼ワッチから聞いていたイルカだ~とテンションが上がったのを覚えています。

6月30日集中観測後

集中観測後、新青丸とのランデブーがありました。

声を出せば届く距離まで近づくことができて、船ならではの体験でした。

この後からも、勢水丸のみの単独観測が行われ、大量の海鳥の中観測を続けました。体力配分を間違えたのか、この観測の最後の最後に体調を崩すという大迷惑をかけてしまい、今後のための大きな反省となりました。

7月1日

この日からしばらく塩釜港に入港し、陸地でのリフレッシュタイムがありました。

ただ、暑い。海に比べて陸地はなんと暑いのかと先輩方と嘆いていました。

7月3日

ウミガメ5匹が船にやってきました!

想像以上の大きさと迫力に驚きながらも、バイオロギング研究について学ぶ機会を得る事ができ、とても勉強になりました。

7月5日

塩釜港、出航!!

この日から同期の岸さんが下船し、船内唯一のB3となってしまいました。B3一人でうまくやっていけるのか不安に押しつぶされそうな中、これから頑張ろうと改めて気を引き締めました。

この日の夜から、ウミガメ放流と観測を行いました。ウミガメたちはクレーンによって海に帰っていきました。このウミガメたちがどこにいるか等の情報が、スマホなどからもリアルタイムで見る事が出来るので、今もたまに覗いています。データを見ても、あまり何を考えているかわからないのがウミガメのいいところですね。

7月6日

昨日から続く観測の中、この日の朝方3時ごろに霧が発生していたそうです。この時に寝てしまっていたのが、船で一番の後悔かもしれない…

この日は皆つぶれていて、お昼ご飯はまさかの学生3人!本当にお疲れさまでした。

7月7日

観測も全て終了し、船内での研究発表が行われました。今回の観測に関する議論はもちろん、先輩方の研究について聞くことができ、今後のモチベーションにつながりました。こういった場で、聞いた瞬間に内容を理解できるようになりたい…

この日は七夕と言う事もあり、船内で短冊を飾りお願いごとを書きました。船員さんたちにも書いてもらって、良い航海の締めくくりとなったのではと思っています。

7月8日

松阪港に到着!!

暑い中、手伝いに来てくださった先生や先輩・同期に感謝しながら、積み下ろし作業を行いました。

お昼に全員で食べに行ったウナギが本当においしかったです。

とても長くなってしまいましたが、以上が私の三陸沖観測における「地球日記」となります。まだ何もわかっていないに等しいB3の私に対しても、積極的に話しかけ、やさしく支えてくださった先生方・先輩方に、心より感謝申し上げます。

そして何より、目の前で観測が行われることの楽しさ、そのデータがリアルタイムで可視化されていくことの面白さ、一つのデータから多くの議論が生まれるということ…この航海に参加できたことで、将来の研究や観測に向けて、私自身にとって非常に良い経験を積むことができたと感じています。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

ヤマセを追い求めて〜三陸沖同時連続観測@勢水丸

お久しぶりです,D2天野です.

6月25日〜7月8日まで,勢水丸にて三陸沖へ行き,集中観測を行ってきました.

今回は,三重大 勢水丸,JAMSTEC 新青丸,東京大学大槌沿岸センターの3箇所で同時に,62時間(2日半)にわたり連続観測を行いました.

この記事では,

・航海中のメモ日記

・ヤマセを追い求めて

の2本立てでお届けします.

※書きたいことがたくさんあり,めちゃくちゃ長くなってしまっています.ご承知おきください.

==========================

メモ日記

※ハビタブル日本HPにて,活動報告「2025年夏 三陸沖観測キャンペーン」と題した記事投稿も航海中行っていました.日記の内容に関連する投稿には,リンクを貼り付けています.

【目的】

ここ2〜3年で急速に温度が上がっている三陸沖の海.

そこで形成される水温前線(温かい水と冷たい水の境)が大気(やませなど)に与える影響を調べるのが狙いでした.

【乗船メンバー】※寄港地で交代したメンバーも含む

本田明治先生(新潟大教授)

立花義裕先生(三重大教授)

西井和晃先生(三重大准教授)

小川史明先生(三重大助教)

春日悟さん(三重大研究員)

若尾和哉さん(北大D2)

天野未空(三重大D2)

藤島遼人さん(東北大D1)

石橋尚澄さん(九州大M2)

阪下博規さん(海洋大M2)

滝川真央さん(三重大M2)

小山初菜さん(東大M2)

澤永一樹さん(東北大M1)

吉田伊吹さん(三重大M1)

富田蒼さん(三重大M1)

中尾優心さん(新潟大B4)

坂本岳央さん(新潟大B4)

永川賢多郎さん(三重大B4)

河合奈々美さん(三重大B3)

岸琴心さん(三重大B3)

+報道陣4名

6月25日(水)出港日

伊良湖を出次第荒れ始める.

熱低化した台風の後ろをついていく形になっているため,大しけ.

お昼ご飯はそれなりに食べられた.夜ご飯は食べられなかった.ゼリー飲料で凌ぐ.

ほとんどの学生がダウン.

陸沿いに進み大島・房総半島を目指す.

6月26日(木)

朝方大きく揺れて,各部屋のものが落ちたり倒れたりする音で起きる.

昼前,千葉・犬吠埼を過ぎてから揺れがぴたっと止む.凪.

お昼ご飯がまともに食べられる.

13時半〜練習も兼ねた放球が決まる.

計6発の放球を行う.解析などの練習,議論も行なった.

集中観測に向けた最終調整となった.

6月27日(金)同時集中観測開始

お昼過ぎに,全員で写真を撮る.観測に備えて各自休息を取る.

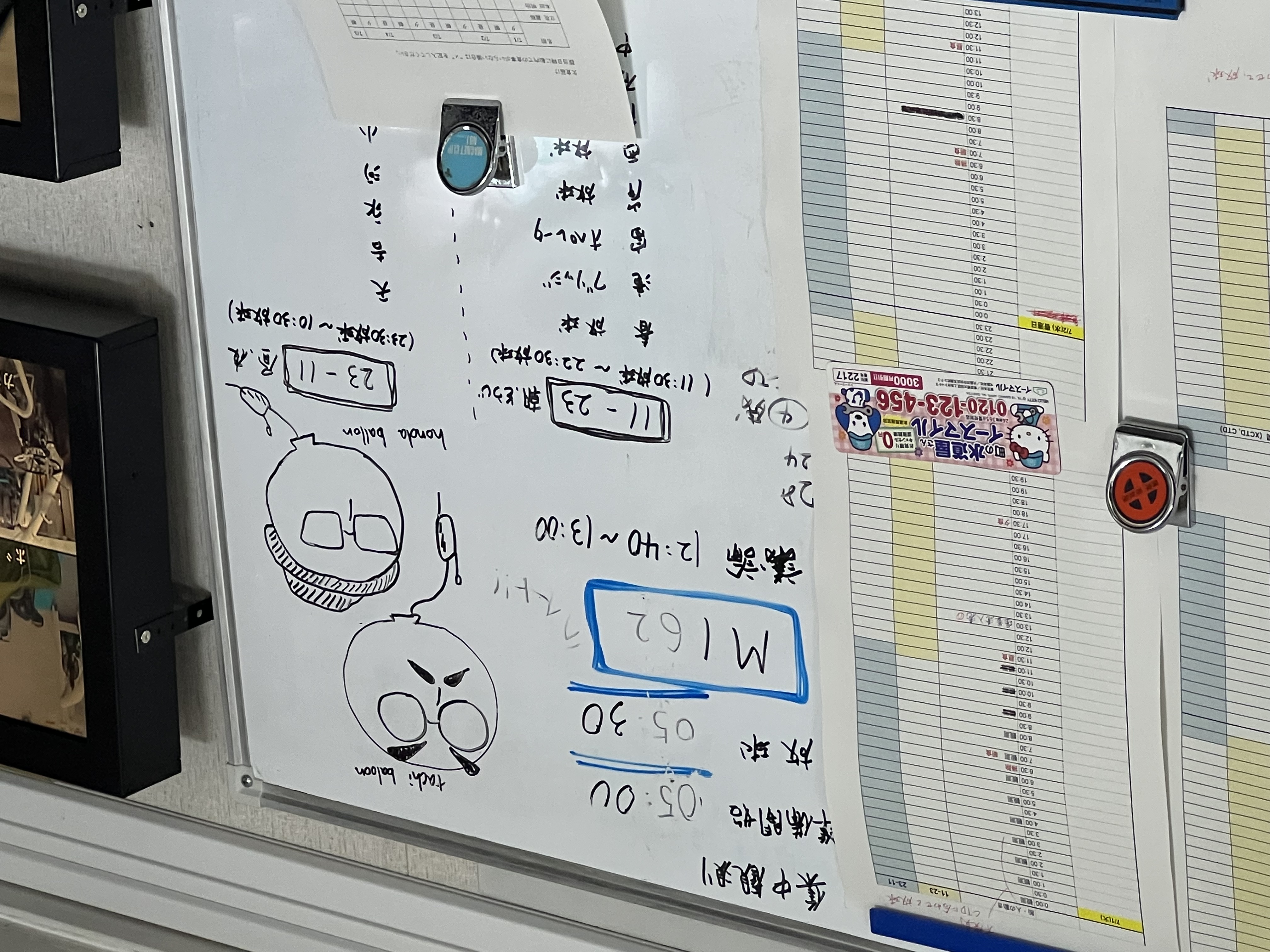

tachi balloonとhonda balloonが出現.

16時半〜集中観測開始.1発目の放球が無事成功.

今回は昼11時交代の2ワッチ制.

私が属する夜ワッチは夜23時〜昼11時まで.

23時〜ワッチ開始.

海がしけている.風が強く放球隊がしんどそう.

失敗放球がいくつかあったが,いずれも再放球成功.

他大の学生にも積極的にオペレーターを覚えてもらう.

冷水域では,「涼しい」「寒い」という体感.この体感が得られて嬉しい.

6月28日(土)

朝日が曇天で見えない,残念.(これだけが夜ワッチの楽しみなのに…)

バケツ採水のデータを随時図にして,それをモチベーションに頑張っている夜ワッチメンバー.

12時間ぶっ通しは疲れた.

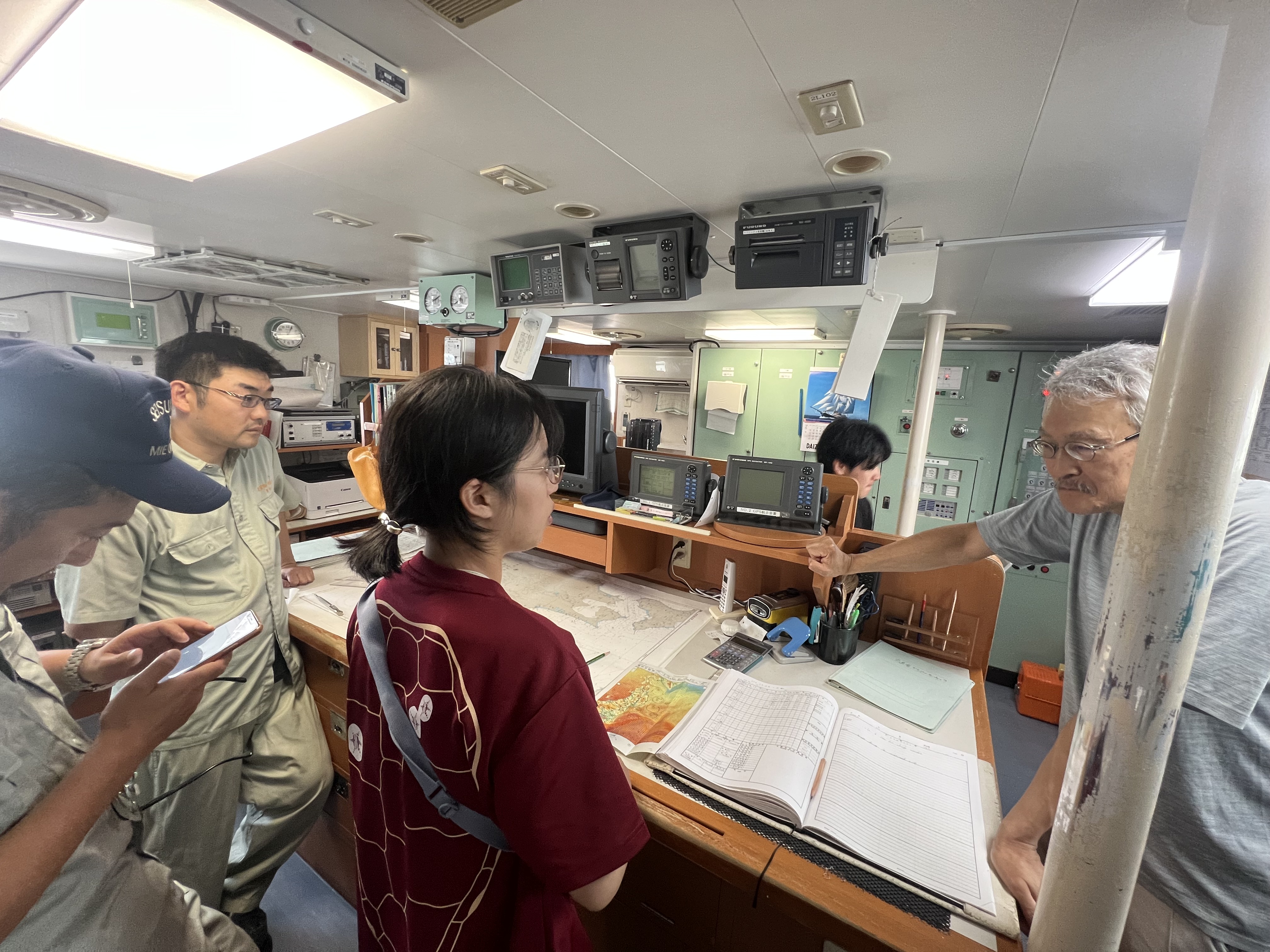

昼に船長・先生方と航路の議論,解析議論が入る.

観測隊長は夜ワッチじゃない方が良かったなと悟る.

夕焼けが綺麗.

23時〜ワッチ開始.

海,凪.昨日よりも観測がしやすい.

6月29日(日)

日付が変わった頃,流し網漁をしている漁船から無線が入る.

網の上は,エンジンなどに絡まる可能性があるため航行できない.

立花先生,本田先生に起きてもらい,航路の変更を行う.

今までの観測で,他の漁船と鉢合わせしていないのが不思議なだけだったか…こんな凪なら他船が出るのは当然か…と思う.

てんやわんやしたが,放球等は予定通り行う.

昼の解析議論では,航路変更を行なった測点について,

潮目で1番測りたかった測点だったな,漁船もそこを狙うのね,

やっぱ魚がいるのかな?などの声が飛ぶ.

23時〜ワッチ開始.

6月30日(月)同時集中観測終了,新青丸とのランデブー,勢水丸のみの集中観測①開始

今晩も同じく漁船団に行く手を阻まれる.

やはり,私たちが狙う水温前線=漁船団が狙う魚の群れがいる場所 なのか…?!

本田先生に今晩も起きていただき,航路の変更を行う.判断の基準など勉強になる.

朝焼けが綺麗.夜ワッチで記念写真を撮る.

最後の測点(大槌付近)で陸にびっしり張り付くように下層雲が発生しているのが見える.観測始まって以来の,はっきりとした下層雲に感動する.

午前10時ごろ,新青丸とランデブー.ベタ凪.

初めてお目にかかれた新青丸.そして,今までにないくらい船同士が近い!

「岡さーん!」と叫ぶと,返事が返ってくる^^ 楽しい.

新青丸をバックに写真を撮る.UWの旗(「ご安航を祈る」の意)を互いに掲げる.

19時半〜 勢水丸のみでの集中観測.

大船渡付近を東から西に横断.北から陸に沿って来ている(であろう)親潮系の水を捉えたい目的.

船の灯りに釣られてウミネコ?が飛んでいる.漁船と間違えているだけだそう.

電光掲示板をつける余裕が出てくる(集中観測中はそれどころじゃなかった).

7月1日(火)塩釜港入港

金華山を越えてから非常に暑い!仙台湾で温かい水が堰き止められていることを体感する.

陸に近づくにつれてさらに暑くなってくる.これまでの海上が涼し過ぎた.

13時 塩釜港入港

前半メンバーで写真を撮る.

節水が呼びかけられたこともあり,温泉に行く.シャワーから水がジャバジャバ出てくるのを喜ぶ(感覚が麻痺しているな…)

7月3日(木)ウミガメの積み込み

大槌センターからウミガメが運ばれてくる.クレーンを使って積み込む.

このウミガメ放流は,京大 吉田さんから,東大 大気海洋研究所の佐藤克文先生を紹介していただき実現した.

積み込み時に佐藤先生に伺ったところ,船を使っての沖への放流は,2008年に新青丸でやって以来だそう(驚).

この日は,東北放送さんにウミガメ,観測に関することを取材していただき,その対応もする.夕方,取材を受けた内容が放送される.

⭐️⭐️放送内容はこちらから⭐️⭐️↓

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tbc/2022263

7月4日(金)

船長,航海士,先生方と,小山さんとウミガメ放流地点の議論をする.

小山さんは,佐藤先生の研究室の学生さんで,ウミガメのバイオロギングの研究を行っている.

夜,西川さんが勢水丸に…!

学生室で観測の労を労いあう.

私は地元が宮城県.それもあって今朝,母と祖母がお見送りに来てくれた.

船員さんに許可をもらい,船内を少しだけ案内できた.初勢水丸に大興奮していた,少し親・祖母孝行.

西川さんや塩釜で下船した岸さんも見送りに来ていただいた.

見送りの人がいると,船で出て行くのがすごく名残惜しくなるねと,みんなで話す.長音1回の汽笛を鳴らす.

夕方,ウミガメの放流開始.3地点に計5匹の亀を放流.

23時〜勢水丸単独での集中観測開始.宮城〜福島の水温前線を狙う.

7月6日(日)全観測終了,帰路へ

夜明け前から下層雲がはっきり見え始める.この観測の中で1番濃い霧,体感もとても寒くて,感動する.あるところには霧があるもんだ.

←ブロッケン現象!

←ブロッケン現象!

5:00頃ブリッジに行くと,潮目と思われる写真が撮れた.

朝6:30観測終了.全92放球が終了.

ウミガメ放流から,12時間全員でぶっ通しで動いていたので体力が限界.みんな倒れ込むように寝る.船は帰路につく.台風から逃げるように陸に沿って航行.思っていたより揺れない.日付が変わる頃には房総半島を過ぎる.

三陸沖観測キャンペーン #22←ラスト放球,ウミガメ放流の動画はこちらから.

7月7日(月)

今日は研究発表会.今回の観測に関するものから,普段各々がやっている研究まで,話題は多様.私は,昨晩の観測を,写真で紹介する形式にして発表.

夕方,片付け作業を行う.17時過ぎには松阪港沖に錨泊.海釣りをみんなで楽しむ.七夕飾りが映える.みんなでトランプで遊ぶ.

7月8日(火)帰港

松阪港に帰港!集合写真を撮る.

みんなで新玉亭へウナギを食べに行く.

==========================

ヤマセを追い求めて

私は,学部生の頃から「冷夏」をキーワードに研究を続けてきました.

それもあって,今回の観測には楽しみと同時に,不安も抱いて臨みました.

年々気温が高くなり,陸地での霧発生日が減少傾向にあるというデータを見聞きし,自ら解析する中で,「現地に行って,本当に霧や冷気を見たり,感じたりできるだろうか?」という疑問がありました.

従来の寒い「ヤマセ」,温かい海の影響を受けた「暖かいヤマセ」——どちらにも出会えるのか,不安と期待が入り混じりながらの航海をスタートしました.

結果として,実際に霧が観測できただけでなく,

従来の冷たいヤマセ,そして暖かいヤマセ,それぞれを彷彿とさせるような体感を得る場面がいくつもありました.

「陸に来ていないだけでヤマセは今もあった」「ああ,これなら冷夏になり冷害が出るのも納得だ」「これは温かい海の影響を受けていそうだ」そんな気持ちが自然と湧き上がるような瞬間が,何度もありました.

この体感を得たことを糧に,現在,観測データの解析を進めています.

自分の得た体感を,データ・図によって伝えたい…!

==========================

いかがだったでしょうか?

観測の雰囲気,臨場感伝わったでしょうか?

ハプニングもあったものの,充実した観測を行い,貴重なデータを得ることが出来ました.

航路の変更にも迅速に,快く対応していただいた勢水丸の船員の皆様,

本田先生,立花先生はじめ,観測隊メンバー,

事前準備から事後片付けまで協力してくれた立花研の全学生,

そのほか多くの関係者の皆様に,心より感謝申し上げます.

また今回は初めて,勢水丸における「観測隊長」という形で乗船させていただきました.

3年前の東シナ海梅雨集中観測の時は,ついていくので精一杯でしたが,

今回の航海では,観測隊を引っ張る立場として行動できたかなと思います.

未熟な点はまだまだ多いものの,前回の観測と比べて,大きく成長することが出来ました.

&また観測行きたいな〜!

大変お世話になりました勢水丸 中村船長との写真を載せて,

今回の記事は終わりたいと思います.

長文失礼いたしました.

ゾンデ講習会@潮岬

今回は、5月7日~9日に潮岬で行われてゾンデ講習会に参加した時のことをお話しようと思います。

研究室に配属されてから間もなく、先輩たちとの仲もあまり深まっていない中でのイベントで、楽しみという気持ちと、不安な気持ちが混じった中で参加した講習会となりました。

5月7日、潮岬まで向かう途中、神倉神社に先輩たちと一緒に行きました。神社にたどり着くまでは、険しい山道を登る必要がありましたが、たどり着いた先から見えた景色は最高でした。さらに、タイミングに恵まれ、岩と岩の隙間からきれいに光が差し込んでいる写真も撮れました。その写真では、先輩が光の加減により写真に写っていないという事も、、、

潮岬に到着すると、私たちは次の日から始まる講習会に向けて、機械のセッティングなどの準備を行いました。無事に準備が終わった後は、潮岬の灯台を見に行ったり、先輩方とお寿司を食べたりして過ごしました。

5月8日、実際に講習会が始まりました。私たちのグループは、この日は解析練習でした。事前に、先輩や先生方に教わりながら、パソコンに必要なものをインストールしていたつもりですが、うまく動かなくて、ここでも周りの人にたくさん助けてもらいながら、解析を無事に進めることができました。

この日の活動が終わった後は、本州最南端の海岸まで行ったり、前日灯台にはいきましたが、時間的に灯台の上には登れなかったのでもう一度灯台に行ったりと、前日に引き続き潮岬を散策していました。夜になると、懇親会が行われました。懇親会では、活動でチームが別の方ともお話ができる貴重な機会となりました。

5月9日、講習会最終日でした。私たちのグループは、この日に実際にゾンデを飛ばしました。オペレータと放球をそれぞれ一回ずつ練習しました。オペレータは事前に大学で先輩方に教えてもらっていましたが、放球は初めてでした。しかも、一緒に放球をするはずだった、西川さん放球様子の動画をとることになり、急遽1人で放球することに、、、!なんとか無事に放球できました。

今回が研究室に配属されて、初めてのイベントでしたが先輩方や他大の方ともたくさん関わることができて貴重な経験ができました。また、最初は「B3でほとんど知識がないのに大丈夫かな」と不安でしたが、周りの先輩方が本当に丁寧に教えてくださり、特に三重大の先輩方はB3の私たちのことを気にかけてくださったので、今回のイベントを楽しむことができました。

今回の講習会で得た経験を大切にしながら、次の乗船実習や研究航海も頑張りたいと思いました。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

ゾンデ講習会@潮岬

地球日記を初めて書くので読みづらいかとは思いますが、少々お付き合いください。

今回は、5月に潮岬で行われたゾンデ講習会について書きたいと思います。

この講習会では4つのグループに分かれ、解析やゾンデ観測の練習を行いました。

私がいたグループでは、初日にゾンデの練習が行われ、放球隊とオペレーターに分かれての作業となりました。初めてのゾンデ放球で、緊張しつつも今後の実習や、航海に向けて学ぶことが多く、また、観測の楽しさにも触れる事ができました。

その後、場所を移動して解析の演習を行いました。Pyhonについては、この講習会前に行った仮想環境の構築の時点で詰まってしまっていました。GWに先生、先輩方の力をお借りして何とか構築できましたが、次回からは事前準備程度は自力で出来るようになりたいです。また、実際に目の前でプロットが行われている事が面白く、解析に興味を持てたのですが、今回は先輩にスクリプトをもらいそのまま実行しただけだったので、いつか自分でもあのようなスクリプトを書けるようになりたいと思います。

二日目は、大気大循環モデルAFESを用いた解析がありました。こちらは、Python以上に自分の知識不足を感じました。例として挙げられていたものを参考に、何とか作業は行えましたが、理解が追いついておらず、今後の課題がたくさん見つかりました。

二日目の夜には、懇親会がありました。こういった会は初めてで、緊張していたのですが、他の大学の先輩方とこのような早い時期からお話する機会が持てて、とても充実した時間となりました。

実習や航海前に、このような機会があったことで、良い練習となっただけでなく、観測や解析の高いモチベーションにつながりました。この機会を今後に生かしていけるよう、頑張りたいと思います。

最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。

リンク

カテゴリー

最新記事

最新コメント

ブログ内検索

カレンダー

| 12 | 2026/01 | 02 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

プロフィール

共生環境学科

地球システム学講座

気象・気候ダイナミクス研究室です。

・普段は興味のある気象・気候について研究しています!!

・研究室への質問疑問などなどがありましたら、コメントでも拍手でも構いませんので遠慮なくカキコお願いします!(^0^)ノ