地球日記

三重大学 / 気象・気候ダイナミクス研究室の1コマ → https://atm.bio.mie-u.ac.jp/earth/index.htm → https://atm.bio.mie-u.ac.jp/

- 2024.12.09

京大乗船実習@伊勢湾と外洋

- 2024.08.18

新青丸KS-24-10航海@日本海西部対馬暖流域

- 2023.07.04

新青丸KS-23-8航海

- 2023.03.07

2年目の日本海と耕洋丸船員さんの雄姿

- 2022.07.26

東シナ海梅雨観測:かごしま丸の思い出

京大乗船実習@伊勢湾と外洋

今年度4回目くらいの投稿になるのでしょうか,色々参加したんだなぁと感じます.B3の永川です.

今回は京都大学の方々の乗船実習に参加させて頂きました.ラジオゾンデを用いた観測の経験者としての参加という側面もあるということや,京都大学の参加者の方々は全員博士課程や修士課程の院生の方々ということで,参加前はなかなかドキドキという感じでした.

その報告を以下より行わせて頂きます.

一日目

この日は前泊ということで,使う機材の準備や乗船についての諸注意などを行いました.

予行練習の際には三脚を立てて行ったのに対し,船上では手すりなどに括り付けて設置を行っていました.また現場ではタブレットなどを開いて手順などを確認する余裕はなかったので,予行練習であらかじめ設置手順を確認しておいたことの重要性を身に染みて感じることができました.

二日目

この日の朝,風が強いということで,スケジュールを変更して沖合にはあまり出ないことが決まりました.個人的には過去に行った別の実習の際にも黒潮の付近まで行くことができなかったため,少し悔しかったですが,こればかりは自然現象なので仕方ありません.次機会があればその時には行けたらいいなと思います.

この日にはCTD,乱流プロファイラー,流速計ブイの試運転を行いました.今回の実習全編を通し,唯一の外洋での活動であったこともあり,やはりそれなりに船が揺れていることも印象的でした.

また,乱流プロファイラー,流速計ブイについては今回初めてその存在を知るものであったため,「海の流れってこうやって知ってるんだ」という印象をうけました.

それぞれ私から見ると初めて見るような仕組みでのデータ取得を行っており,非常に面白かったです.流速計についてはドップラー効果が用いられていたことがとても印象的で,様々な場面で使われているな,と感じました.

CTDについては以前何度か行ったことがあったということもあり,ある程度はてきぱきと操作を行うことができましたが,やはり忘れていることも非常に多かったため,もっと頑張ろうと思いました.

三日目

この日はすでに湾内に戻っており,伊勢湾の内部でひたすらにCTDを用いた観測を行うという日でした.その数の合計はなんと11回であり,後半では表面採水など,かなり手慣れた様子で実習を行うことができました.この日は湾内であるにもかかわらずとにかく風が強く,波も激しいものでした.平均風速が15mを超える時間帯もあり,波しぶきが顔などにかかってくる,といった場面も少なくありませんでした.この様子を記録しようと手持ちのスマートフォンを構えた際,あまりの強風で手元のスマホが飛んでいきそうになることもありました.これほどの強風や波を経験することもそうそうできるものではないので,むしろこのような機会が得られてよかったと思います.

最終日

最終日には主に下船に向けた準備がおこなわれました.毎回やや苦戦するベッドのシーツの整理などを行った後,初日に設置したラジオゾンデ観測の機器の片づけを行いました.機器の設置については比較的円滑に行えたものの,前日の強風,波しぶきの影響もあり,機器の片づけにはなかなかな苦戦が強いられました.とにかく機器の露出していた部分にたくさんの塩が付着しており,拭きとるのが大変でした.

感想

乗船を伴う実習が今回で三回目ということもあり,船での生活,実習双方の面で,良い意味での慣れを感じることができた.特にラジオゾンデでの観測については事前の練習があったということはもちろんあるとは思いますが,観測模擬演習の際には私が京都大学の方々に観測手順の説明を,その意味なども含めて説明できたということは自分の自身につながりました.また,CTDの操作や記録,表面採水についても,以前の実習では先輩の方々におんぶにだっこという状態でありましたが,今回では自分から行うべきことを判断し,行動をとることができたようにも感じられました.とりわけCTDを用いた観測については前回の実習では天候や海の状態の関係であまり行うことができなかったので,私としてはその部分を補うことのできる,とてもいい機会となりました.生活面についても,今年度において様々な場所での研究集会や実習に参加させていただいた甲斐もあり,年上の方や教授の方々とのやりとりもある程度臆することなく行えるようになってきたのかな,と感じています.また,今回も例に漏れず,先輩の方々からとても有意義なお話をたくさん頂き,その面でも非常に良い勉強になりました.今回は海洋に関しての研究を行われている方もおられたということで,海洋での観測器具や研究内容など,私にとってあまり馴染みのない分野のお話を頂くことができ,とても面白かったです.

また,前回の実習の際は一日船酔いで動けなくなる事態があったため,その反省を踏まえ,今回の実習では「絶対に船酔いを起こさない」という強い意志をもって参加をしていました.前回の敗因であった夜間の船酔い対策を怠らず,常に酔い止めが効いているかどうかを意識しながら活動を行った結果,船酔いを一度も起こすことなく,しっかりと全ての活動に参加することができました.代償として日中眠気に襲われる場面はしばしばありましたが,そこは気合でカバーしました.

普段とは異なる方々と交流,活動を行うことができ,とてもいい経験をすることができました.また機会があればぜひ参加させていただきたいです.

ここまで読んで頂きありがとうございました.

新青丸KS-24-10航海@日本海西部対馬暖流域

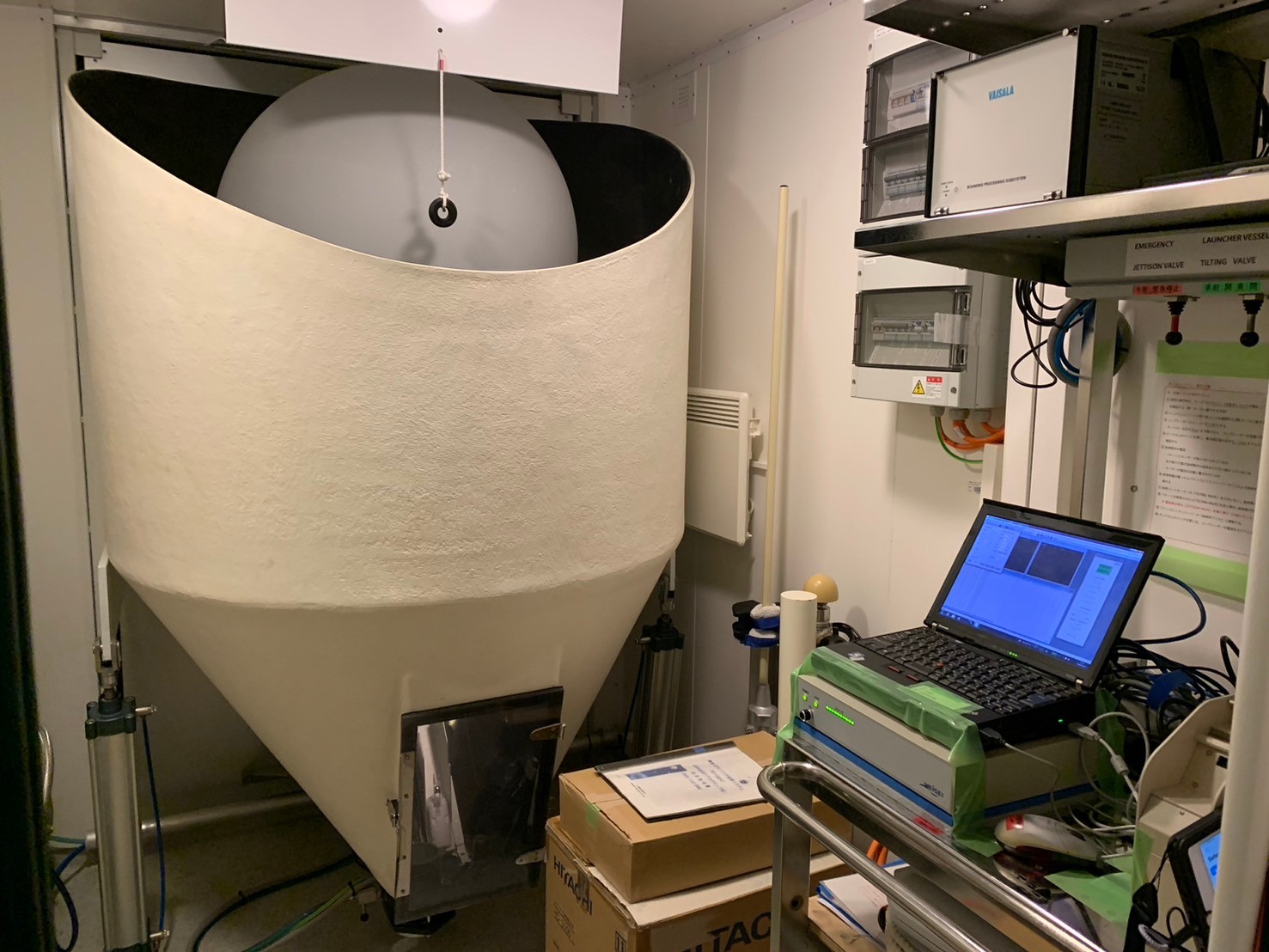

ここにラジオゾンデをセット!

コンテナの後ろがパカッと開く

22日の夕方ごろから低気圧が近づいてきて徐々に風が強くなってきました。23日には低気圧が頭上を通過し、梅雨前線上の低気圧を観測することができました。研究課題は、「日本海西部対馬暖流域における大気・海洋高解像度連続観測による水蒸気輸送過程の実態解明」ですので、ラジオゾンデやマイクロ波放射計を用いて、梅雨前線上の低気圧に流れ込む水蒸気のデータを取れてよかったなと思いました。

新青丸KS-23-8航海

先日6月18日~27日に新青丸に乗船し、伊豆小笠原海嶺周辺海域まで行ってきました!

観測目的は「伊豆・小笠原海嶺における乱流特性の実態把握および海洋深層・地震検知フロートの実証試験」ということで、海洋観測がメインでした。

今回私は乗船が2回目だったこともあり、船酔いも大丈夫だろうと油断していたのですが、初日はさすがにダウンしてしまいました。

黒潮流域は揺れるということを乗船前の自分に伝えたい...。

「アネロンを飲んでおけ!」と...。

ただ、黒潮流域を越えてしまうと梅雨前線の南側だったこともあり好天に恵まれ、海も始終穏やかでした。

観測項目は、

CTD/LADCP観測・VMP-X観測

乱流フロート

ゾンデ観測・高層気象観測

ハイドロフォン付き深海フロート

私自身初めて観測したものも多かったのでここで少し紹介したいと思います。

ゾンデ観測・高層気象観測

おなじみゾンデ観測。ただ三重大学の勢水丸と違って、自動放球というものがありコンテナで基本的には作業がすべて終わっちゃいます。放球時は写真右のようにコンテナの一部扉を開きます。楽!

CTD観測

こちらもおなじみのCTD観測ですが、今回は海嶺周辺海域にて4日間の定点連続観測を行いました。(ヨーヨー観測というらしい)

そして採水も行いました。揚水したCTDから水深別の海水を採水してそれぞれのデータ(今回は塩分)を調べます。海底の水(水深2000mほど)は冷たくて気持ちよかった~!

ここでCTDの小話をすこし。

昔は船で出た生ごみなどはそのまま海に排出されていたらしく、その横でCTD観測がされていたりして信用ならないデータがちょいちょいあったらしい。

どんなんや笑

ハイドロフォン付き深海フロート(MOBYフロート)

海底地震を検知すると自動で浮上してリアルタイムでデータを送信している。

→今回新たに3台投入したフロートは最新型で、CTD観測もできるようになったらしい!

自分が関わった航海のフロートが、今も太平洋を漂いながら健気にデータを送ってくれていると思うと、目頭が熱くなりますね。

写真右に見えるアンテナはCTD観測をするもので、とっても小さい!

現在観測中のものはリアルタイムデータがこちらのサイトで見られるよ。

乱流フロート

定期的に水深2000mまで潜航・浮上を繰り返し、乱流、水温、塩分等を計測できるもの。こちらはMOBYフロートと違って海に放流させた後回収しに行きます。

驚いたのが、フロートの回収!

回収する際は、フロートの緯度経度情報だけから探し出すのです!

↓左写真は乱流フロート、右写真はみんなでデッキに集まって、血眼になってフロートを探している様子。

↓左写真中央をよく見るとフロートの旗らしきものが(クリックで拡大してみてね)!見ての通り大海原の中からフロートを見つけ出すのはなかなか至難の業である。右写真はボートを下ろして回収しに行く様子。

VMP-X観測

海表面から海底における微細な流動を観測する。今回は乱流フロートで得られたデータと比較するため、観測はフロート投入点とフロート回収前に、乱流フロート近傍で行いました。

VMP-Xの先端は毛細血管のようにセンサーが張り巡らされているらしく、とても慎重に作業を行いました。こちらの回収は、本体が大きく乱流フロートよりもスムーズに発見されました、ホッ。

今回の観測では3ワッチ制で、私は8-0担当だったのですがこの時間がいつも楽しみでした。というのも乗船した学生メンバーの中には、バイオロギングの研究や海洋、地震の研究をしていたりと多種多様で、自分の分野以外のお話を沢山聞けたり、同ワッチだったJAMSTECの細川さんや伊地知さんから海外での観測体験や裏話などわくわくするような話が沢山聞けたのです。(もちろん観測もしっかりしましたヨ)

この新青丸航海は、空きが出てたまたま参加することができたのですが、やっぱり観測って楽しいな!

今回の航海でお世話になった先生方やJAMSTECの皆さま、携わったすべての方に感謝です。お世話になりました。

おまけ。釣りをさせてもらった話。釣り自体初体験だったのですが、それを太平洋の船上でできるなんて、なんて贅沢な!(釣り上げることはできませんでしたが笑)

船員さんが釣った鯖をしこたまいただき、下船後すぐにヤマト運輸へ持って行き三重へ直送!

一週間分の献立に組み込まれました。おいしかったです。

2年目の日本海と耕洋丸船員さんの雄姿

先日2/24に下関に帰ってきた耕洋丸をお迎えに行ってきました。

その道中で、今年1月の日本海観測を振り返って思いにふける時間があり記事を書きました。せっかくなのでこちらにも投稿します。(写真提供:観測メンバの皆さん)

*写真はクリックで拡大できます*

この観測の目的は、ずばりJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)をはじめとした日本海での大気海洋相互作用の調査です。ラジオゾンデとXCTD(eXpendable Conductivity, Temperature and Depth)によって空と海の鉛直分布を同時に、高時間分解能で測る!というのが本観測の強みです。

それ以外の期間は、3時間毎または6時間毎の定時観測を行いました。

また、海洋構造を詳細に測るためのXCTD単独観測も実施しました。

2週間ほど前から強い冬型になることが世界中の数値予報モデルで予報されていました。

高まる期待と緊張!しかし観測チーム、耕洋丸の船員さん、そして陸上支援部隊は2年目ということもあり万全の準備とシミュレーションをすることができました。

時が経つにつれ、どんどんとJPCZが本領を発揮してきました。荒れ狂う海!叫ぶ風!波高は6mを超え、すさまじい暴風雪のなか1時間毎の観測を実行しました。

しかし、観測開始から18時間ほど経った頃には、素人や学生が船外に出ることが安全上難しい状況となり、もはや観測続行は不可能かと思われたそのとき!

一等航海士からのひとこと、「我々にやらせていただけませんか。」なんと船員さんだけで放球作業を行うことで、なんとか観測を完遂させようという提案でした。

激しい暴風雪のなか安全帯を装着しながら懸命な観測を行うこと36時間・・・!

やっとのことで獲得したデータを西川さんがさっそく船内で解析してみると、息をのむほど美しいプロファイルが取れていました。

◆この観測を成功させることができたのは、ひとえに耕洋丸の船員・学生の皆様の尽力があったからです。

また陸上支援部隊(川瀬さん・柳瀬さん・渡邉さん・栃本さん・春日さん)からの情報がなくては、あのような良い位置とタイミングでJPCZを待ち受けることはできなかったでしょう。

◆私は1年前にもhotspot2で実施した日本海観測航海に参加させていただき、修士論文でもその中で遭遇した現象に注目しています。

なぜ2回も乗船することになったかというと、日本海の不思議に憑りつかれているからです。

観測してみて改めて、あるいは初めて、違和感を覚えた昨年に続き、さらなる観測データを収集することで日本海の秘密を解き明かしたい。そんな思いで乗船を志願しました。

◆そこで目にした光景は、日本海から湧き出すあたり一面の湯気でした。

四方八方から押し寄せる湯気、まるで海全体が大きな温泉のよう。

これが雪雲の種か・・・!発生条件はまだわかっていませんが、冬の日本海の秘密をまた一つ垣間見た気がしています。

◆もう一つ、興奮したポイントは③胃袋型気圧配置観測です。

当初、本田仮説では下降気流があるはずなので海況は穏やかだろう、と予想していました。

しかし強風は一向に止まず、一体なぜ?という強い違和感と不安に一同は襲われました。

そんなとき、「ちょうどここは極前線付近だ。もしかしたらあたたかいSSTが風速を強めているのかもしれない・・・」と本田さんが思いつき、他のみんなも「そりゃ面白い説だ!やろう!」と息巻いて1時間毎の観測を決行しました。

するとSSTの急低下と同時に、驚くほど明瞭な風速の弱化が捉えられたのです。なんと!観測しながら新たな仮説を立て、それを確かめるという現場に立ち会うという感動体験でした。

◆・・・まだまだ語りたいことはあるのですが、長くなるのでここで留めておきます。

2023年の日本海観測は文字通りの大成功でした。その耕洋丸の船員さんのためにも一つでも多くの研究成果をあげたいと、下船後より一層かみしめています。

東シナ海梅雨観測:かごしま丸の思い出

※写真提供:鹿大のみんな(クリックすると大きく見れます)

ほかにも、物品準備など鹿大のみなさんのホスピタリティがすごすぎて、感涙レベルだった。

◆切り離し装置の応答テスト

結果からいうと、低塩分水塊はあった!

助けてくれて、仲良くしてくれて、ほんとうに、ありがとう。

船員の皆様にも、心からの賛辞と感謝を送りたい。

皆様のおかげで、すばらしいデータが採れました。

ありがとうございました。

リンク

カテゴリー

最新記事

最新コメント

ブログ内検索

カレンダー

プロフィール

共生環境学科

地球システム学講座

気象・気候ダイナミクス研究室です。

・普段は興味のある気象・気候について研究しています!!

・研究室への質問疑問などなどがありましたら、コメントでも拍手でも構いませんので遠慮なくカキコお願いします!(^0^)ノ