地球日記

三重大学 / 気象・気候ダイナミクス研究室の1コマ → https://atm.bio.mie-u.ac.jp/earth/index.htm → https://atm.bio.mie-u.ac.jp/

- 2024.06.04

JpGU2024@幕張

- 2024.06.01

ユートピア・JpGU@幕張メッセ

- 2023.12.25

気象学会2023年度秋季大会@仙台 と 地元紙”河北新報”への記事掲載

- 2023.12.18

#AGU23 @San Francisco

- 2023.12.07

気象学会2023秋@仙台国際センター

JpGU2024@幕張

今回は5/26~/31に幕張メッセで開催されていたJpGU2024に参加してきたことを書いていきます.

昨年は聴講のみで参加したのですが,今年はポスター発表も行いました.昨年参加した時から一度でもここで発表してみたい......!と思っていたので叶えられてよかったです.

また,学会の雰囲気を楽しむなら現地がいいかなあということで,ほぼ全日現地参加してきました.有り余るくらい充実した1週間,貴重でしたね.

~ポスター発表~

私は1日目の中緯度大気海洋相互作用というセッションに申し込みました.初めての英語での資料作成.この表現で海外の方にも伝わるのだろうか,単語はこれで合ってるのか,などなど苦戦しながらもなんとか当日を迎えることができました.

まずはフラッシュトーク.とても緊張してうまく話すことができませんでした.原稿を見ながらの発表だったので大丈夫かなと思っていましたが,やはりそううまくはいきませんね.もう少し練習しておくべきだった......

初っ端からこけ気味でしたが,肝心のポスター発表はというととっても楽しかったです!

たくさんの方に研究を聞いていただき,海域について教えていただいたり,閾値の改善策や主張の裏付け方など様々な意見を頂けました.

あと,分野外の方が発表を聞きに来てくださったのが嬉しかったです.内容からたしかにそうかも,と興味をもっていただけたそうです.

そして発表終盤,最後の最後に外国の方から英語で質問を頂きました.国際学会だし外国の方も来るかもだよな,英語で答えられるようにしようと練習はしていましたがとてもびっくりしました.拙すぎる英語での対応になってしまいましたが,相手の方はok!と返事をしてくださったので伝わっていると思いたいです.

~聴講~

今年は全日現地参加したことから,講演もポスター発表も幅広く見ることができました.

気象気候から海洋について,ごみ問題や地球温暖化問題など様々見ましたが,特に面白いと感じたのは,ゲームエンジンとドローンを用い地形を再現し,配置されたごみを検出するモデルを構築したという研究です.

ゲームエンジンはゲームを作成するだけではなくこういった研究にも使用できるんだという,想像もしなかった組み合わせをとても面白く感じました.

他にも,昨年の猛暑についての報告,成層圏の話,都市気候について,CO₂固定など面白い講演,ポスターを見に行けてよかったです.

今回の学会では,分野内外関係なくたくさんの方と知り合いお話しすることができました.卒業された方,前々から知り合いの同期,先輩にも久々に会うことができてうれしかったです!

学んだことを研究に詰め込み,次の発表に向けて頑張っていこうと思います.

それではここまで,読んでくださりありがとうございました!

ユートピア・JpGU@幕張メッセ

お久し振りです.B4になりました,吉田です.

春になって今年は5名の新3年生が新たに仲間入りしました.

先日新歓もして,我々B4は皆先輩風びゅんびゅん丸です.

今回は5/26-31に幕張メッセで開催されたJapan Geoscience Union Meeting (JpGU) 2024に参加してきました.

TOEICの試験を被らせてしまい,初日の中緯度大気海洋相互作用やECHOES交流会に行けなかったことだけが後悔です.

発表とかはなく聴講だけですが,現地参加した感想です.

まずは,JpGU最高でした!

私は地球科学全般に興味があるので,気象以外の分野も数多く聴講させてもらいました.

宇宙惑星科学からSLIMやはやぶさ2のプロジェクトに関する研究,大気水圏科学から雪氷学や海洋科学などの部屋を回り,地元の桜葉漬けに関するポスターも見て,かなりはしゃぎました.

神山先生の新しい本を買って,サインも貰えました.

京大のブースでセミナーがあり,榎本先生のお話を聞くこともできました.

自分の研究テーマに近いこともあって,基礎的なことから勉強させていただきました.

今回は研究テーマを決めてから臨んだ初めての学会でしたが,その意味でも自分の研究に関係ある発表を集中して聞くことができた,濃密な大会でした.

最新の情報を入手出来てこちらは自信がつきましたが,一方発表を聴いたり調べたりするほどに自分と同じような研究は山ほど出てきます.

調べたいことは多いですが,それらが既に解決されていたり,より高度に議論されていたりすると自信が無くなっていくんですよね..

とにかく,研究テーマに対する考えがレベルアップした気がしました.

ポスターセッションの議論も,知識が増えたことで以前より深くすることができて,非常に楽しかったです.

海が思っていたよりも奥深いらしく,PDOの十数年規模SST変動の研究をされている方に説明してもらいましたが,正しく理解するには時間がかかりそうです.

「じゃあこの水温偏差はこれが理由でこんな感じになるんですね.」

「いや,まあそれもそうですけどそれだけじゃなくて,あれとこれと,,いろいろ考えなきゃいけないんです.」

海洋系の人はみんなこんな感じでした.

私の中で大気と海洋の壁は,想像以上に高いようです.

全体を通して,やはり英語は多いのでかなり集中力が要りました.

気象学会の春大会が来年からJpGUに吸収されるみたいな噂も聞きましたが,オンライン開催するよりは私もそっちの方が嬉しいかな.

最後にネカフェのすゝめ.

金欠のため体を休めるのはネットカフェでした.

でもシャワーやマットなど,最低限の設備は充実していて意外と快適です.

料金が時間で決まるので,朝は早起きできますよ.

ケチりすぎたのが火曜の夜,寝る直前までチェックインせず別の場所で待機していましたが,嵐が来てしまい風速10mの中びしょぬれになりながら移動する羽目になりました.

簡単に書き並べましたが,以上です.

今回は若手会だけでなく卒業した人との再会もあり,嬉しかったです.

JpGU,また来たいです!

最後まで読んでいただき,ありがとうございました.

気象学会2023年度秋季大会@仙台 と 地元紙”河北新報”への記事掲載

M2天野です.

だいぶ前のことになってしまいましたが…

10月23~26日にかけて開催された,気象学会2023年秋季大会@仙台について,記します.

地元宮城県での開催.

実は5年前(?)の気象学会@仙台へも参加している私.

研究室配属前にひとりノコノコ行ったな〜と思い出しながら,また,原点回帰しながら迎えた学会でした.

======

<発表について>

今回ほとんどのセッションの発表が6分+質疑2分.いや〜短い,あっという間でした.

聴く時も,必死に聞いていました.

でないと,すぐ置いていかれるので…いつにも増して集中していたかも?

自分の発表では,一部久々に原稿を作って喋りました.

うまくはまとめたつもりだけども…発表直後は伝わり切ったか正直不明でした.

ですが,先日事務局より,松野賞受賞の連絡をいただきました.

内容が伝わり,また,それを評価していただけたのだと,安堵している今です.

受賞に関しては,後日別投稿にて報告予定です.

詳細:https://www.metsoc.jp/2023/12/16/33550

<そのほか>

いつもは気候システム系の会場にいがちだが,今回は「東北,ヤマセ」などのキーワードに惹かれ,メソ系の発表も聞いて回りました.

(仙台での開催ということもあり,そういった発表が多かった?)

データ解析に加え,富山大の塚田くんのように,実地での観測をやっている人が大半で,だいぶ驚きました(観測屋のみなさんかっこいい).

一方で,海の影響とか,Synopticな視点で見たりはしないのかな?と気になる発表も多数.

Hotspot関連の集会では,当然のように話される,大気・海洋・陸面・雪氷圏etc. が相互作用する,1つのシステムとして考える,というような見方も,

一歩引いて気象分野全体で見ると,当たり前の見方ではないのかなと思ったりもしました.

また,今回の学会の楽しみの一つでもあった,気候形成・変動機構研究連絡会.

島田さんの発表を直接聴講でき,とても嬉しかったです.

ヤマセを,風だけでなく気圧差,下層雲だけでなく下層冷気という視点で解析をする,それを全球的に調べてみたという研究勉強になりました.

また,チェックできていなかった島田さんの論文も知ることが出来たのが良かったです(帰ってきてから早速読んでみました).

来春のヤマセ研究会でもしお会いできたら,もっと議論させていただきたいと思います.

そのためにも今やっている解析ガンガン進めよう…がんばろう

======

<河北新報への掲載>

宮城の「河北新報」という新聞は,東海で言う中日新聞,北海道で言う北海道新聞のような立ち位置.

地元のニュースが多く掲載されていることもあり,多くの県民が購読している新聞.

そんな地元紙に,9月末のプレスリリースの内容を取材していただき,その記事が,ちょうど学会中に掲載されました.

あんなに大きな記事にしていただけると思っていなかったので,先生と大喜び^^

研究のモチベーションの部分(ササニシキについて)も触れていただきました.

学会会場でも沢山の方に「見たよ!」という声をかけていただきました(ありがとうございます!)

また,影響力はすごいもので,親戚,中学高校の先生,地元の方々,疎遠になっていた友人まで連絡をくれました.また頑張る活力がみなぎってきます.

まだご覧になっていない方はぜひご一読ください.

https://kahoku.news/articles/20231023khn000062.html

そのほかのメディア報道に関する情報は,こちらからも確認できます.

https://www.bio.mie-u.ac.jp/cate/happenings/journal-of-climate.html

======

学会内外での論文宣伝に加え,今やっている解析のヒントも多く得られた学会になりました.

来春3月の農業気象学会も仙台開催予定.そちらも楽しみです.

ではまた.

#AGU23 @San Francisco

M2天野です.

12月11〜15日に,アメリカ サンフランシスコにて開催された #AGU23 に参加してきました.

7月にドイツで開催されたIUGGの時とは,また違った緊張がありました.今回は論文が投稿された状態での発表…!無事,宣伝できたのか?!

(サンフランシスコのモニュメント前にて)

※※準備を進めるにあたり,4年前の先輩方のブログが大変に参考になりましたので.私も後輩たちが,今後AGUはじめ国際学会へ参加する際に役立つような情報を含めて,以下記します.

⚫︎自身の発表について

ーー準備編ーー

- セッション候補は10個弱くらいあり非常に迷ったが,自分の主張したいことと,セッション名が1番マッチしていると思ったところに出した.また,発表申し込みの際に,すでに提出している人のリストやタイトルを見ることができたので,それも参考にしながら選んだ.OSPAへ申し込みもした.

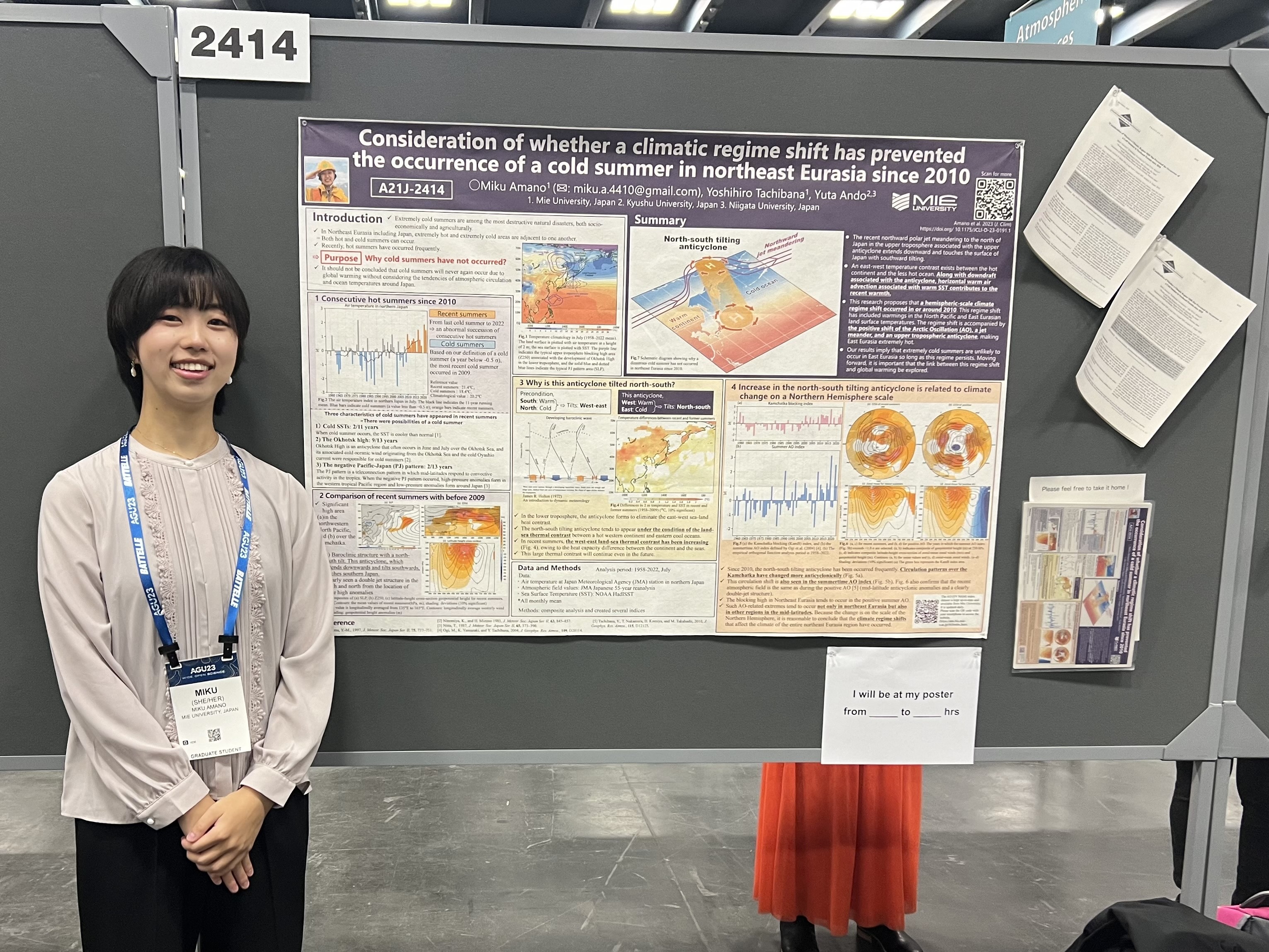

- 今までのどの学会よりも,ポスターの見やすさを重視.日本で開催されている学会や研究集会では,あり得ない量のポスターが会場には貼られているので,その中で,まず「目につくポスター」を意識し作成.

- コアタイムは半日,ポスター掲示期間は1日.自分がいない時間帯にポスターを見に来る人が多数いることが予想されたので,顔写真や連絡先等の情報をしっかり載せた.

- A4サイズで掲示予定のポスター&論文をたくさん印刷し持っていった.興味を持ってくれた人に配布できるようにした.

- elevator pitchを準備.短時間で自分の研究がわかるように…簡潔に,また大事なところに時間を割くようにしながら,2分程度にまとめた(実際やってみて,このくらいの時間でちょうど良かったような印象).それから,想定質問準備,これはIUGGの貯金もあったので,なんとか.

- 色々準備したものの大丈夫だろうか,そもそも人は来るのだろうかという不安が,発表直前までずっとあった.

ーー当日編ーー

- 私が出したのは「The Dynamics of the Large-Scale Atmospheric Circulation in Present and Future Climate; Jet Streams, Storm Tracks, Stationary Waves, and Monsoons」というセッション.学会2日目,8:30~12:50までがコアタイム(長丁場…!).

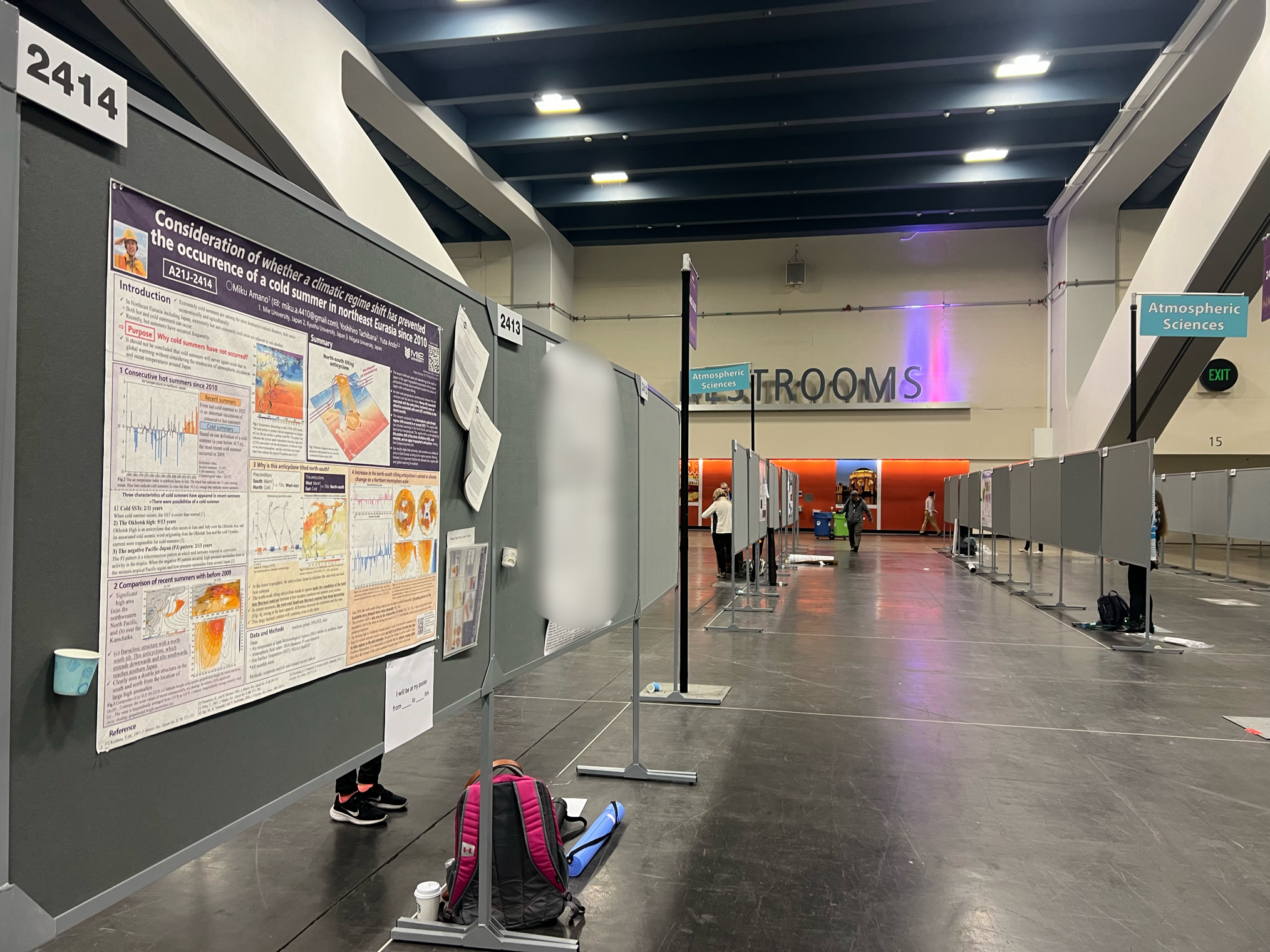

- 朝8時前に会場到着⇨ポスター掲示.「Please feel free to take it home!」と印刷した紙と共に,配布用のポスター&論文も設置.

(ポスター会場入り口.奥にたくさんのパネルが並んでいるが…広すぎて会場の全貌を写真に収めることは不可)

(掲示したポスターとその周辺)

(発表前 緊張の面持ち)

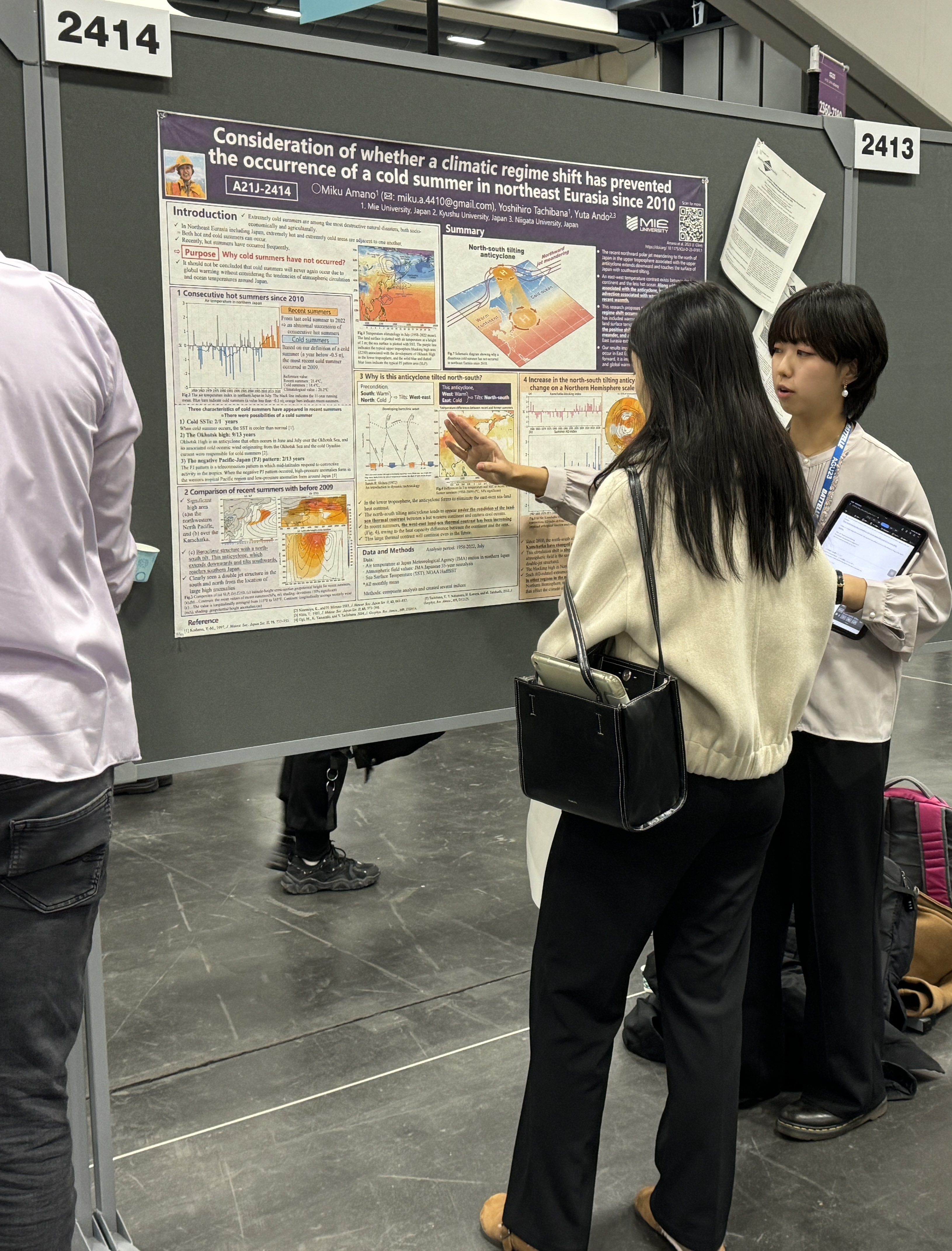

- 始まってすぐに韓国の学生さん2人が来てくれた.面白い,韓国も最近の夏は暑いというコメントをもらう.内容がしっかり伝わったことが素直に嬉しかった.最初の説明が終わると,少し肩の力が抜け,リラックスしながらそれ以降の議論をでき,あっという間に時間が経った.思っていた以上に,聴きに来てくださる方がいて(少なくとも十数人),途切れることがなかった.

⚪︎(NorthEast)Eurasia:この単語に惹かれて,アジア圏の方が来ることが予想できていたが,韓国人の学生や研究者の方が最多だった.少し意外.

⚪︎北日本の気温index・summer AO index等の,2010年前後の変化を示すと,「climate regime shift」について納得してくれる方が多かった印象.確かにそうだね,これは面白いねというコメントが多かった.「海(SST変動)に関連するようなインデックスとの関係は見てる?」と質問をくれた方が,「これぜひ読んでチェックしてみて!」と論文を紹介してくれた.Air Dropで交換.

⚪︎夏について研究しているという人や,2010年以降の期間が変わっているという結果に,共感し聴きに来てくれる方も多かった.

⚪︎写真を撮って行く人,配布用に準備したポスターをもらっていってくれる人が多数いた.夕方までに,ほぼ全て配布し終えた.もっと持っていけばよかったと思ったくらいだった.会場全体として,配布用の印刷物を用意している人は,そこまで多くない印象.ポスターは専用サイトでも見ることができるし,今時は写真を撮っていく人の方が多いだろう.が,紙で配布すれば,わざわざサイトに行ったり,携帯を開かずとも,手元ですぐ確認できるので,その利点が生きたように思う.

⚪︎説明→コメント・質疑→回答…と,会話を繰り返していく中で,「伝わった」「反応をもらえた」という,確かな手応えを感じることができた.拙い英語だったとは思うが,なんとか頑張った.終わってみれば,日本の学会等でもよくもらう質問(自分で回答を考えている質問)が大半だった.

⚪︎それから自身の論文のページで,発表前後での「Full Text Views」「PDF Downloads」数の変化を追ってみた.学会初日と比べて,発表後はいずれも+30程度,AGU最終日には+70程度まで増えていた.ポスターを見るだけでなくアクセスするほど興味を持ってくれる人がいたことが嬉しかった.また,これまでと比べると,AGUの宣伝効果が絶大であることを感じた.

(ポスター発表中の様子)

⚫︎学会について

- 何もかもが大きいor広い…文字通り「WIDE OPEN SCIENCE」.会場は,WEST・NORTH・SOUTHの3つの建物に分かれている.

(学会会場外)

- どの会場も,とんでもなく広い.EXHIBIT HALLの各企業ブースで配っているグッズ等からは,本気度合いが伺える(カレンダー,手ぬぐい,傘入れ,ペン,ストラップ等々…)

(EXHIBIT HALL前にて)

- 2日目夜にAtmospheric Science Conferenceに参加した.近くのホテル?のホールのようなところで開かれた.となりでは,Ocean Scienceなど他の分野のパーティーも開かれていた.分野ごとに分かれているからか,IUGGの時のように,人がごった返しているわけではなく,ゆったりしていた.(お酒が毎日配られる みたいなことはなかった…経済情勢の影響か?)

- IUGGのグッズを販売している場所があった,Tシャツ,ロンT,ぬいぐるみ,バック,水筒,ベビー用品まで…!私は蓋付きのマグカップを購入.「AGU23」という文字が入っていて,今年行ったことがわかる一品,最高!価格は,$20.ほかのグッズの価格も,だいたい$20前後.

- IUGG同様,スマホアプリがあった.ただ発表件数やイベントが多いせいか,個人的には少し見づらかった印象.

⚫︎その他

- ESTAの申請忘れずに.これを忘れるとそもそも入国ができない(アメリカ行きの飛行機自体に乗らせてもらえない).

- 滞在中は9時過ぎには就寝,4時過ぎに起床という生活を送っていた.思っていたよりも健康的な時差ボケ?をしていた,

- 参加証は,初日だと朝から並ぶ&混雑している可能性大なので,学会0日目相当の日に発行して行くのがいいと思う.

- 水筒を持っていくのが吉.IUGGの時もそうだったが,学会会場や空港などにWater Station?のような場所が多数あり,自分の水筒に水をタダで入れられる.買うのが馬鹿らしいという人は持って行くのが良い.(空港の保安検査通過時は空にしておけばOK)私はお茶パックも持って行き,常にお茶を作って飲んでいた

- ホテルが学会会場から遠かったのと,毎日乗り物を使用する(ケーブルカーor路面電車orバス)ということで,MUNIの7days passportを購入.街中の大半の乗り物が乗車可能なので,場合によってはこういったpassを買うのも手.そうでなければCLIPPER CARDというのを手に入れると良い.iPhoneであればWalletに追加できる.

- 街中を歩いていたり,信号待ちの時に,話しかけてくれるアメリカ人が多かった.気軽に聞く,雑談をする雰囲気があり,アメリカっぽさを感じた.IUGGの時は,Chinese?Korean?と聞かれることが大半だったが,なぜかアメリカではAre you Japanese?と最初から聞かれることが多かった.英語が辿々しいから…?でもそこから会話が始まることが多く,楽しかった.

- お店はrestaurantで探すのもいいが,cafeで探すのも手なのかもしれないと学会後半に思った.cafeで探すと,コーヒーを出しているようなところ以外に,サンドウィッチ等の軽食を出してくれるお店(restaurantよりも価格が抑えめ)がヒットしやすい気がした.

- 街中はクレカで決済できるところ多数.チップもクレカ決済時に選択できる.現金を使用する場面は少なかった(チャイナタウンで入ったお店と,滞在中に行ったコインランドリー,ホテルでのチップくらい).

- しっかり選ばないと,野菜が少ないメニューになりがちに.そして大抵の料理が日本のものよりも大きいor多い.感覚としては,日本の1.5倍くらい.

- 私の場合,日本食が恋しくなることは確実だったので,インスタント味噌汁や,カリカリ梅,せんべいなどを持っていった.どうしても耐えられなくなった日は,チャイナタウンに逃げ込んでいた.ジャポニカ米が出てきて,非常に感動した.

- 朝の準備中&夜ホテルに帰ってからは,テレビをよく見ていた.天気コーナーは,アニメーション等が豊富に使われており,華氏表示(見てもパッとはわからない,笑).色んなテレビ番組やCMの,日本との違いを楽しんでいた.

- 日本よりも全然暖かい気候.滞在期間中は,ヒートテック+ニットで,上着はいらなかった(昼間は暑いくらい).夜は少し冷えるので,ストールを巻いていた.この時期にしては珍しく?1週間ずっと晴れの日が続いていた.お昼ご飯をテイクアウトして,公園で食べたりもした.乾燥しているので,寝る前には顔パックやのどぬーる濡れマスクをして寝ていた.のど飴なども重宝した.

(学会会場すぐ近くの公園.ランチをここでとる人が多数.)

全体として「確かな手応え」を感じた学会・発表になり,大変満足して帰路へつきました.ポスターコアタイム以外も,興味を持ってくれた方と議論したり,他の人のポスターを聞きながらヌルッと自分の論文を宣伝したりもしました.

加えて,IUGGからも成長も感じられました.学会会場内外で沢山コミュニケーションをとる中で,会話する時の緊張感も減り,雑談をする余裕も出てきたことには,自分で驚きました.また,言語を学ぶ面白さを感じられた気がします.

今年だけで2回も海外の国際学会へ参加させてもらい,心身ともに成長することが出来た気がします.また今年は,論文執筆〜投稿〜掲載,プレスリリースやメディア対応,今回のAGU含めた各学会での論文宣伝の経験を通し,先生の凄さや,研究者の皆さんのスキルの高さを,これまで以上に感じています.成長の機会を下さった立花先生には,感謝してもしきれません,ありがとうございます.

今回の経験を糧に,また,明日からも頑張っていこうと思います.

少し残念だったのは,アメリカ滞在中に放送されたタモリステーションをリアタイできなかったこと…録画したという研究室メンバーに見せてもらおうと思います.

ではでは.

(AGUモニュメント前で)

気象学会2023秋@仙台国際センター

リンク

カテゴリー

最新記事

最新コメント

ブログ内検索

カレンダー

| 08 | 2025/09 | 10 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 |

プロフィール

共生環境学科

地球システム学講座

気象・気候ダイナミクス研究室です。

・普段は興味のある気象・気候について研究しています!!

・研究室への質問疑問などなどがありましたら、コメントでも拍手でも構いませんので遠慮なくカキコお願いします!(^0^)ノ